En tout cas, c’est à partir de l’Italie qu’il vaut mieux aborder la montée pour s’y rendre. Sur la route qui relie Aoste au Col du Grand Saint-Bernard, à 2350 m en contrebas du col, un parking en terre battue introduit à gauche à l’alpage du Baou. Là plusieurs chemins se dirigent vers la crête frontière : choisir celui le plus à droite qui mène à la Fenêtre d’en Haut ou Col de Fonteinte (2725 m). Le dénivelé est donc de moins de 400 m, guère plus pour la Tête de Fonteinte (2775 m).

Des roches de la Pangée

Sur ces prairies d’altitude, entre cordons morainiques et anciens glissements enherbés, la marche est tranquille, agrémentée en automne d’excellentes myrtilles.

Une petite surprise intervient vers 2500 m quand on traverse un replat à gros blocs éboulés peut-être d’une falaise de Drône. Sur leur face plane, certains blocs finement feuilletés sont parsemés de « boutons » en relief, de forme arrondie ou ovale, qu’on reconnait comme des cailloux de quartz un peu déformés. D’autres blocs montrent en coupe leur texture conglomératique.

02. Vers le col Fenetre de Ferret apparait l’alternance de bandes blanches (quartzites, anciennes plages sableuses) et noires (schistes graphiteux, anciens marécages carbonifères).

Cette vivacité d’une roche déjà polychrome au départ permet au randonneur de se faire une vision d’ensemble du terroir sur lequel il marche. D’est en ouest, l’arête devant nous montre à droite le socle continental, avec des gneiss/micaschistes aux jolis rubans blancs de quartz provenant vraisemblablement du « ventre » de la chaîne hercynienne, active au Paléozoïque avant les Alpes ; de nombreux blocs gisent dans les prés au début de notre randonnée. Ensuite quelques blocs éboulés nous dévoilent comment ces montagnes ont été démolies par l’érosion et accumulées dans les bassins en bas de la chaîne : ce sont nos conglomérats déformés.

Enfin, à notre gauche (ouest) affleure l’ancienne couverture sédimentaire : des lambeaux de la grande plaine permo-triasique succédée à la chaîne hercynienne, avec des argilites charbonneuses (noires) et des quartzites tabulaires (blanches) provenant des marécages et des lagunes de la Pangée.

Des traces de l’antiquité ?

Plus haut, en contrebas de la crête, un sillon s’allonge à mi-côte, un peu incliné, un peu en porte-à-faux sur la pente, partiellement recouvert par le glissement du talus supérieur. On dirait une œuvre de défense. Si par contre il s’agit d’un processus naturel, il est difficile d’en établir le déroulement.

Une série de fonds de cabane est visible plus haut dans l’ensellement même du col. Leurs caractéristiques font penser à des constructions très anciennes, mais la localisation sur un col de passage (et plus récemment de frontière) impose beaucoup de prudence.

Des fouilles avec prélèvement de bois ou de charbons pourraient préciser l’époque de fréquentation et éventuellement la destination de ces édifices.

Des travaux industriels anciens insoupçonnables à cette altitude

En montant du col à la Tête de Fonteinte, une mine d’hématite (oxyde de fer anhydre) apparaît vers la droite (du côté valaisan), sur les rochers de la côte nord-est, avec ses déblais couleur rouille. De la sidérite a aussi été signalée par les auteurs suisses.

05. Localisation de certains objets étudiés aux alentours de la Tete de Fonteinte. D’après Ansermet & Meisser cit.

Cette mine fût déjà illustrée par l’abbé Murith à H. B. De Saussure en 1786. Elle est aussi cartographiée dans l’Atlas géologique suisse.

L’entrée de la mine est écroulée, mais des échantillons brillants, riches en hématite, sont étalés devant l’ancienne galérie.

Un peu plus haut, un rocher minéralisé est aussi visible : il livre de nombreux cristaux oxydés de pyrite, il présente des traces d’exploration mais il semble n’avoir jamais été exploité.

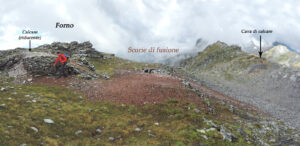

À l’extrémité sud du replat sommital, à la grande surprise de tout visiteur averti, se trouvent les restes d’un fourneau à base circulaire, les murs en pierre sèche encore hauts de près d’un mètre et demi. Le matériel de construction est constitué de plaquettes de schiste gréseux, alignées elles aussi sur une épaisseur d’un mètre et demi. Une belle coulée de scories rougeâtres habille la base ouest du four, bien visible même par Google Earth.

Encore à côté, un tas de plaquettes blanches de calcaire dolomitique semble prêt pour l’utilisation comme réducteur chimique ; ce calcaire provient d’un petit filon en contrebas.

Pour compléter le tableau, le sillon (faille N-S cartographiée) en travers de la crête qui abrite le fourneau est pourvu d’un affleurement d’anthracite, apparemment de bonne qualité comme combustible.

Sur la base de ces données, nous pouvons imaginer la construction d’un bas-fourneau entre le XVIIIe et le XIXe siècle pour la fusion de l’hématite.

Ce fourneau pouvait etre alimenté par de l’anthracite, combustible non idéal mais utilisé parfois et bien disponible. Par contre ni la pyrite ni apparemment la sidérite n’ont été prises en considération.

08. Sur le rebord de la faille s’alignent le four avec ses scories et à gauche la mine d’anthracite.

Pendant la période napoléonienne, l’acheminement des produits du four pouvait se faire des deux côtés de la chaîne puisque les territoires étaient unifiés. L’hypothèse d’un four à chaux, avancée par deux des auteurs cités, nous paraît moins probable du fait de la présence de scories, et du faible intérêt ici d’une production qui pouvait se faire bien plus confortablement à plus basse altitude.

Se méfier des idées reçues

Sur ce replat perché à 2770 m d’altitude nous avons donc la confirmation du savoir-faire des montagnards qui exploitent plusieurs ressources à la fois pour pallier aux contraintes d’un environnement sévère. Si notre analyse est correcte, à partir de trois substances naturelles (hématite, calcite, anthracite), chacune en soi difficile à utiliser à cette altitude, ils ont pu obtenir par combinaison un produit économiquement valable.

09. Le fourneau avec ses plaquettes de calcaire blanc, ses scories rouges et le mur le mieux conservé. En arrière plan le filon de calcaire.

D’ailleurs, cette concentration en un petit espace de plusieurs ressources minérales ne se vérifie généralement qu’en montagne. Nous avons ainsi un indice ultérieur que dans son histoire la montagne alpine, loin d’être inéluctablement écartée du développement, entreprend des initiatives dynamiques dès qu’elle peut jouir de sa liberté d’action.

Remerciements

Je tiens à remercier le géologue Paolo Castello qui nous a accompagnés sur le site et nous a indiqué les textes déjà publiés à ce sujet.

Bibliographie consultée

Oulianoff N., Trümpy R. (1958) – Atlas géologique de la Suisse 1 : 25000, feuille Grand Saint-Bernard. Office fédéral des Eaux et de la Géologie, Bern

Gouffon Y. (1993) – Géologie de la nappe du Grand Saint-Bernard entre la Doire Baltée et la frontière suisse. Mémoires de Géologie (Lausanne) 12, 147 pages, cartes h. t.

Benedetti S., Curdy Ph. (2008) – Prospections au Col du Grand Saint-Bernard : voies d’accès et passages latéraux. In : Une voie à travers l’Europe, Fort de Bard : 377-390

Ansermet S., Meisser N. (2013) – Le plus haut four à chaux de Suisse (2770 m), et les mines de la Tête de Fonteinte, Val Ferret, Valais. Minaria Helvetica 33 : 29-42