… ovvero come ti rendo devoto il montanaro.

L’umanità ha bisogno di spostarsi, e non è certo una catena alpina che può impedirglielo. L’intensità dei transiti attraverso le nostre montagne varia col tempo, come pure la tipologia dei transiti: carovane mercantili nei periodi fasti, viandanti e pellegrini fra santuari e università, missioni politico-militari secondo necessità diplomatiche, intraprendenti montanari lungo i flussi migratori.

1. A quasi 3000 m la traccia di un antico passaggio transalpino sensibile ai mutamenti climatici. Colle delle Cime Bianche, Ayas.

Molti fattori hanno condizionato nel tempo storico e preistorico la scelta di un itinerario attraverso la catena alpina. Alla base conta naturalmente la direzione e la speditezza della via in relazione alla destinazione che si è fissata. Conta però anche la percorribilità, che non è sempre costante: infrastrutture, sicurezza, regolarità del tracciato possono cambiare secondo le epoche, come pure la possibilità di accamparsi, di approvvigionarsi e di far pascolare il bestiame. Ad esempio, ai tempi dei Romani come a quelli attuali una grossa componente del traffico si svolgeva sui fondovalle, mentre nel medioevo e anche dopo sembra si preferisca tirar dritto attraverso le montagne. Tutto ciò si rapporta alla quota media e massima del percorso, con il clima che varia nel tempo aprendo o chiudendo i valichi. Presenze militari e forzature politiche bloccano inopinatamente certi itinerari per mesi o per secoli. Se cerchiamo dunque di fare una storia dei transiti alpini ci troviamo a dover valutare i vari percorsi possibili di volta in volta, in rapporto agli scopi del viaggio. Cominciamo dunque a chiederci quali vantaggi offrisse il transito attraverso la Valle d’Aosta, per poi esaminare brevemente alcuni periodi.

- Nella maggior parte dei periodi indagabili con metodi storici o archeologici, le regioni europee ai due lati della catena alpina nord-occidentale mostrano notevole sviluppo dei loro sistemi civili e quindi sicuro interesse ad essere collegate.

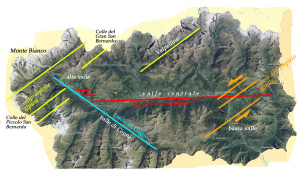

- Nel settore nord-occidentale delle Alpi la catena è stretta, nel senso che vaste terre pianeggianti e “urbanizzabili” si stendono in stretta prossimità dei rilievi, in Canavese-Vercellese e verso il Rodano. La traversata è quindi relativamente rapida. Altrove la catena alpina è assai più estesa ed articolata.

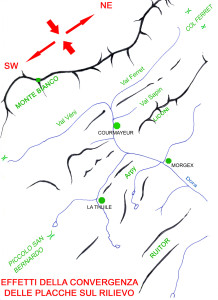

- Lungo il solco della Dora Baltea la penetrazione verso l’asse della catena avviene senza grossi dislivelli: in oltre 80 km dall’imbocco della valle si salgono dolcemente solo 700 metri. Ciò è dovuto alla forte impronta topografica di una dislocazione tettonica risalente ad oltre 30 milioni di anni fa, illustrata in figura: il settore nord della regione è lentamente sprofondato lungo il piano inclinato della Faglia Aosta-Ranzola, creando all’interno della catena una depressione allungata in senso est-ovest fin quasi a raggiungere lo spartiacque.

- Nel rilievo dell’alta Valle d’Aosta resta forte la traccia delle ultime contorsioni della catena alpina in sollevamento. In particolare vi si affastellano, inclinate ed allungate in senso NE-SW, alcune grandi “scaglie” rocciose, lasciando dei varchi fra l’una e l’altra. Lungo il varco del Fronte Pennidico si insellano il Col de la Seigne ed il Col Ferret, lungo quello del Fronte Brianzonese si allineano il Piccolo ed il Gran San Bernardo.

Queste caratteristiche generali non sempre sono risultate sufficienti a catturare traffico ad altre più blasonate vie transalpine. Sembra comunque probabile che nei millenni della preistoria olocenica (cioè a partire dal ritiro dei grandi ghiacciai) gli scambi fra nord e sud dello spartiacque abbiano conosciuto lunghi periodi di intensa attività anche attraverso la Valle d’Aosta.

4. Dall’Inghilterra alla Bulgaria, le asce rituali in eclogite o giadeitite attestano che i prodotti delle Alpi Occidentali circolavano in tutta Europa seimila anni fa. British Museum, londra.

La preistoria

Secondo alcuni ricercatori, nei tempi più antichi le terre in rilievo hanno rappresentato un habitat migliore rispetto alle paludose ed intricate terre di pianura. Ciò si sarebbe tradotto in un regime di scambi prevalentemente fra terre in rilievo anche all’interno al sistema alpino, con il massimo sviluppo delle aree collinari periferiche ai grandi massicci. Non mancano comunque indizi neolitici di scambi a più vasto raggio, in primo luogo quelli relativi alle asce rituali in giadeitite, di sicura origine alpina occidentale ma le cui cave e laboratori non sono ancora ben identificati.

L’intensità degli scambi preistorici entro e attraverso la catena appare in certi periodi ben documentabile. Ad esempio, le sepolture neolitiche per inumazione tipo Chamblandes hanno la massima frequenza in una zona tra il lago Lemano e la Valle d’Aosta, suggerendo così una consuetudine di passaggi attraverso lo spartiacque alpino nel V millennio a. C.. In seguito, l’inizio dell’età del Rame vede la spettacolare compresenza di strutture megalitiche ad Aosta e a Sion (CH); anche in seguito la loro evoluzione appare quasi parallela per almeno un millennio.

5. Le tombe neolitiche di tipo Chamblandes

sono delimitate e coperte da lastre

di roccia. Vollein, Quart.

La successiva età del Bronzo, secondo diversi autori, vede un’area d’influenza centro-europea (Hallstatt) estesa a comprendere l’alta e media valle della Dora, mentre la fascia di contatto con le zone d’influenza sud-alpina (Golasecca) passerebbe a metà valle presso le Gole di Montjovet. Analogamente la cultura di La Tène si diffonde da nord fino ai dintorni di Saint-Vincent in epoca celtica. Anche tra il IV ed il I millennio a. C. si registrerebbe dunque una sostanziale indifferenza al baluardo alpino, che verrebbe verosimilmente superato in corrispondenza del Gran San Bernardo e degli altri colli sullo spartiacque nord. In questa sommaria ricostruzione dei transiti è da notare l’apparente svincolo dai dati climatici: dalla deglaciazione (circa 10’000 a. C.) in poi si instaura un clima più caldo dell’attuale, con fusione di ghiacciai su vari passi in quota, ma è dal brusco raffreddamento del 3400 a. C. (inizio età del Rame) che i collegamenti transalpini vengono più solidamente documentati.

La Via delle Gallie

Con la conquista romana gli itinerari attraverso le Alpi nord-occidentali acquisiscono evidenza archeologica. Tutta una serie di opere d’ingegneria atte a sopravvivere nel tempo costellano il percorso della grande arteria che collega Eporedia (Ivrea) ad Augusta Praetoria (Aosta) e ad Octodurus (Martigny), oltre alla branca per la Columna Iovis (Piccolo San Bernardo), individuandone il tracciato con sufficiente precisione. Questo tracciato sembra rispondere ad esigenze “razionali”, cioè a criteri a noi comprensibili tenuto conto dei mutamenti ambientali e dei condizionamenti della tecnologia e dell’organizzazione del lavoro.

Verosimilmente il percorso era standardizzato su un itinerario attrezzato con mansiones (posti tappa) e diverse infrastrutture, per cui, con o senza carri, le spedizioni mercantili e militari si concentravano sullo stesso tracciato. Fatta forse eccezione per il cromlech del Piccolo San Bernardo, il cantiere romano della Via delle Gallie sembra aver spazzato via ogni traccia dei transiti precedenti.

Il tracciato romano suggerisce alcune osservazioni anche nella sua parte valliva a bassa quota. Tenendosi costantemente sul piede del versante, gli ingegneri romani dimostrano un grande rispetto per il fiume e le sue piene, che nonostante il clima favorevole doveva spadroneggiare per tutta la piana alluvionale del fondovalle. Un notevole investimento si vede fra Pont-Saint-Martin e Donnas, dove alla risalita all’apice del conoide del Lys, per trovare roccia affiorante su cui alzare il ponte, segue la spettacolare scalpellatura degli gneiss sul lato verso Bard. Qui forse con un imbarcadero si collocava il termine della via d’acqua dalla pianura.

Altra acrobazia costruttiva alle gole di Montjovet. Tenutasi alta tra Toffo e Balmas (forse per approfittare di un precedente tracciato fra i villaggi), la strada s’inoltra giustamente nel solco secondario, abbandonando a sinistra le impraticabili forre della Dora. Però essa evita anche subito le detritiche pendici di Ciseran e va a cercare la roccia di Saint-Germain con un ponte imponente e anomalo, che cerca di supplire con strutture massicce alla mancanza di un solido basamento a valle. La delicatezza del tracciato gli varrà l’abbandono alla prima occasione, in epoca medievale.

La strada come istituzione imperiale si può ritenere dismessa nel VI secolo, dopo l’ultimo rifornimento di arredi alla villa termale di Saint-Vincent, e ciò in sostanziale accordo con i dati degli scavi alle mansiones dei colli.

Medioevo

Nei primi cinque secoli del Medioevo siamo sicuri che le Alpi Occidentali si attraversavano con una certa frequenza, solo che conosciamo poco i viaggiatori. Oltre a spedizioni “mediatiche” come quella di Carlo Magno, o del vescovo Sigerico lungo la Via Francigena, ci dovevano essere spostamenti di funzionari imperiali, di personale direttivo delle varie signorie, di militari, di ecclesiastici, di messaggeri, di ciarlatani, di predicatori. Per lo più dovevano servirsi di quanto rimaneva della strada romana e delle sue pertinenze.

Nella nostra zona non è viva la fama di briganti o pirati saraceni, ma qualche grassazione deve pur esserci stata.

A partire dall’XI e fino a tutto il XV secolo le cose cambiano per i passaggi transalpini come per tutta l’economia e la politica di questo settore delle Alpi. Il traffico precedente non s’interrompe, anzi profitta dell’inserimento della Valle d’Aosta nell’ambito degli interessi di casa Savoia. Ma cresce senza dubbio, anche se pochissimo documentato, il traffico mercantile. Abbandonati i carri, le carovane mercantili si servivano di muli e asini, e dovevano sovente sperimentare passi alternativi per nutrire gli animali in viaggio. Lavorando per indizi, si riconosce ad esempio un nodo viario intorno ad Avise, a ridosso della Pierre Taillée, fra i tre castelli e gli alberghi di Leverogne. Qui potevano incontrarsi flussi nord-sud e flussi est-ovest, sfruttando il Col du Mont come alternativa al Piccolo San Bernardo. Scavando invece negli archivi, vengono fuori borghi largamente alimentati dall’economia del trasporto e dell’albergo, come Chambave. Relativamente a quest’ultimo snodo, è doveroso citare l’imponente rovina dell’Ospizio di Chavacour (Torgnon), che albergava i viandanti, secondo alcune testimonianze, ancora alla fine del Settecento. Questa via, che sboccasse al colle Teodulo od al Col Collon, risulta ai nostri occhi parecchio impegnativa.

10. Le imponenti rovine dell’Ospizio di Chavacour, posto-tappa ben conosciuto di una via transalpina alternativa.

Sembra comunque poter riconoscere due filoni di commerci, l’uno con base locale come l’esportazione di vino e macine da mulino, l’altro con terminali fra i grandi mercati europei: la Champagne, le Fiandre, la Toscana, il Monferrato. Questo secondo e più interessante commercio doveva contare sui resti delle strade romane, ma il contesto ambientale doveva essere poco incoraggiante, almeno fino allo sviluppo economico e civile della seconda metà del Quattrocento. Nonostante guerre, pestilenze e caccia alle streghe, dopo l’antichità romana il XV secolo risulta infatti di gran lunga il miglior periodo per la regione valdostana, come testimoniato dalle arti, dai documenti e dagli investimenti sul territorio (non ultima la costruzione dei ru per l’irrigazione). In realtà, il corridoio alpino nord-occidentale catturava una parte molto modesta dei traffici europei, ma poteva offrire un accesso diretto alla città di Ginevra, già allora nodo economico-finanziario, e in genere alla Svizzera romanda.

11. Il museo di Saint-Nicolas-de-Véroce (Haute-Savoie) raccoglie i ricchi tesori “made in Germany” dei mercanti savoiardi del Seicento.

La grande crisi

Tutto ciò finisce bruscamente nei primi decenni del Cinquecento. In questo periodo di guerra lo Stato savoiardo, ridotto ai minimi termini, non può più difendersi dal Re di Francia che occupa la Savoia e mezzo Piemonte, bloccando le relative vie di comunicazione. Ma il peggio arriva nel 1536: Ginevra aderisce alla Riforma protestante, e lo spartiacque nord valdostano diventa un confine politico-ideologico dei più controllati. Il governo “autonomo” della Valle d’Aosta, attivato quell’anno, discute fra le prime cose l’adesione alla Riforma. Il governatore René de Challant, con tutta la sua famiglia ed i poteri forti della regione, è profondamente addentro agli interessi tridentini della Controriforma: l’adesione viene respinta, condannando la regione a due secoli di durissima recessione.

12. Nello stesso museo, si trova difficoltà a spiegare l’orientamento all’area germanica dei traffici savoiardi seicenteschi.

Quasi ogni attività mercantile o culturale in breve si spegne, e la peste darà il colpo di grazia ad una comunità già spopolata dalla fame. Ad esempio, alla fine del Seicento una spedizione militare francese dal Piccolo San Bernardo spadroneggia per la valle, ma torna a mani vuote: in Valle d’Aosta non c’è nulla da razziare. La Valle d’Aosta sarà l’unica regione alpina sprovvista di mezzi imprenditoriali per sfruttare in proprio il grande business del Sei-Settecento, le miniere: i Savoia faranno ricorso a maestranze germaniche e lombarde. Abbiamo motivo di ritenere ancora che i mercanti walser delle nostre valli, resi meno intraprendenti dalle intimidazioni religiose, abbandonino i loro tradizionali clienti germanici lasciando campo libero ai più fortunati colleghi savoiardi, che per tutto il Seicento fanno del mercato tedesco la fortuna dei loro commerci.

13. La cappella di S. Margherita ad Issime, esempio seicentesco dei sistemi di organizzazione al consenso sui temi tridentini (“Processo al diavolo”, 1600).

Agli albori del turismo, i viaggiatori inglesi che si avventurano nella regione scoprono un popolo miserabile, afflitto da malattie endemiche, raccolto intorno al tenue bagliore culturale delle istituzioni ecclesiastiche, del tutto immemore della sua vivace stagione medievale.

Nuove frontiere e nuovi transiti

Il passaggio di Napoleone con il suo esercito “di riserva” (1800) mette in evidenza due punti critici del percorso transalpino: il Gran San Bernardo, innevato come lo può essere in piena Piccola Età Glaciale, e la forra di Bard difesa dal vecchio castello. Qualche anno prima, i generali della Rivoluzione avevano fatto demolire tutte le fortificazioni sabaude al Piccolo San Bernardo e verso il Colle San Carlo. Altri interventi militari si sovrappongono poi fino alla seconda guerra mondiale sulla linea di confine con la Savoia, ora francese, dal Col de la Seigne al Col du Mont: bunker, casematte, blocchi anticarro.

Continuano anche, alla grande, i movimenti migratori periodici e definitivi della popolazione alpina, che fino all’ultimo dopoguerra si sparge attraverso i continenti.

Il viaggiatore-tipo ai colli alpini, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, è ora il turista europeo, di volta in volta esploratore, curista alle terme, alpinista, o solo snob. Poi, fra le due guerre, nuovamente la chiusura dei colli alle frontiere, e lo sviluppo industriale rivolto verso la pianura, al servizio dell’economia nazionale.

Dalla metà del secolo scorso, il traffico transalpino “salta” la regione alpina e si svolge fra aree esterne tramite infrastrutture più o meno svincolate dalla geografia locale: autostrada, trafori, elettrodotti, oleodotti.

Nota finale

Questo articolo è una reinterpretazione della storia dei transiti alpini assai schematica, e focalizzata su alcuni dati ancora un po’ trascurati dalla storiografia tradizionale. In pratica si tratta di una serie di spunti su cui mi piacerebbe che gli addetti ai lavori facessero degli approfondimenti.

La compilazione di una lista bibliografica mi sembra qui fuori luogo, in quanto da una parte il tema è sterminato, e d’altra parte riguardo ai punti su cui sollecito l’attenzione non esistono, a mia conoscenza, pubblicazioni esplicite.

molto interessante mi piacerebbe vedere i ruderi dell’ospizio Chavacour Torgnon e’ anche vicino.Dovrei anche andare visitare il Museo di Saint-Nocolas. In poche parole bisognerebbe organizzare un bel giro partendo da Luglio Sapins una valle tra due mondi.Farne una al mese e cosi’ via. Ciao