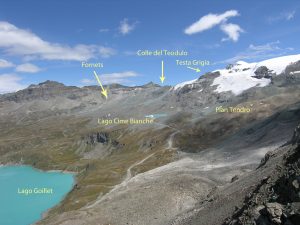

01. Veduta d’insieme della alta conca del Breuil tra Cervino e Monte Rosa (Breithorn 4165 m) con i depositi della Piccola Età Glaciale non ancora inerbiti.

Fra le risorse turistiche di Cervinia non si è soliti annoverare le tranquille passeggiate estive nella natura né la riscoperta delle mitiche vie dell’emigrazione walser. Meno che mai là sotto la Testa Grigia, dove si concentrano piste e impianti. Tuttavia, ad ottant’anni dal lancio della stazione sciistica sono voluto comunque andare a verificare la situazione. E le sorprese, anche positive, non sono mancate…

L’escursione in sintesi

Quando: periodo di apertura estiva degli impianti, luglio-agosto.

Accesso: Funivia/telecabina da Cervinia a Plan Maison.

Partenza: Plan Maison 2550 m.

Arrivo: Trinceramenti dei Fornets 3050 m.

Proseguimento: Cappella Bontadini – sentiero TMR o GSW – Lago Cime Bianche 2800 m.

Ritorno: sentiero 18 per Plan Maison.

Nota: un itinerario analogo per la parte geologica è descritto in Dal Piaz 1990 (vedi bibliografia).

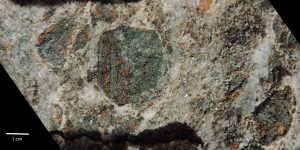

03. Poco a sinistra (nord) del

nostro cammino, bell’affioramento

di quarziti a manganese.

Foto M. Broglio.

Grande Storia sulla pelle dei montanari

Eccoci dunque scesi dalla telecabina ed usciti dall’immensa stazione di Plan Maison, accolti dalla disco-music dei vari bar ristoranti spuntati come funghi sulla spianata erbosa. Nessuna difficoltà ad individuare la pista sterrata che sale dritta verso il colle del Teodulo (3316 m, sentiero n° 15) tra un impianto e l’altro. Rassicurante, la Gran Becca (il Cervino per gli amici) troneggia a sinistra mentre laggiù a destra si profila contro il cielo il Colle Nord delle Cime Bianche con i suoi pali e le sue baracche.

04. A quasi 3000 m la traccia dell’antico passaggio transalpino tra le alte valli a sud del Monte Rosa e i territori germanici a nord delle Alpi. Colle Nord delle Cime Bianche, già in vista del Theoduljoch.

Da lì sbucavano (XV-XVIII secolo, forse anche prima) i mercanti delle alte valli del Rosa carichi di masserizie, attraversavano il ghiacciaio Plan Tendro che debordava giù dal Plateau Rosa, e risalivano al Theoduljoch per passare a Praborna (Zermatt) da cui si irradiavano nei paesi germanici d’Europa. Una pratica, quella del commercio (o del lavoro) ambulante stagionale, che permetteva ai montanari di formarsi una chiara visione del mondo oltre che di procurarsi un reddito dignitoso. Perciò una pratica mal vista dalla Chiesa soprattutto a partire dal consolidarsi, in questi paesi germanici, di regimi favorevoli alla Riforma protestante. Tant’è che dalla seconda metà del Cinquecento, con una strategia di intimidazioni e vincoli burocratici, le autorità scoraggiano tale attività peraltro essenziale per l’economia delle famiglie alpine. In conseguenza il filone commerciale “eretico” s’interrompe in Valle d’Aosta accrescendo la povertà e la dipendenza delle comunità; altrove la repressione non raggiunse tali livelli (ad esempio in Alta Savoia) regalando a quelle regioni un periodo di particolare prosperità economica e culturale.

Alla fine del Seicento anche questo passo alpino rientra nei grandi giochi politici europei. Da quest’epoca infatti il concetto di nazione prende forza e tutto il territorio europeo viene assoggettato all’una o all’altra nazione, con confini fisicamente ben identificabili e possibilmente difendibili. La “terra di nessuno” alle alte quote del Theoduljoch diviene frontiera fra Stati e religioni. Il valico viene fortificato con i cosiddetti Trinceramenti dei Fornets a circa 3050 m, su un risalto roccioso sovrastante il sentiero di accesso al colle. Non risulta che questo fortino sia mai stato decisivo in operazioni militari, ma ha sicuramente avuto una funzione di controllo e dissuasione. Esso ha infatti ricordato ai montanari dei due versanti che le montagne non erano più a loro totale disposizione e che i passaggi andavano regolamentati. Infatti, con la scusa di epidemie o di crisi diplomatiche, sia le spedizioni commerciali oltralpe che le tradizionali partecipazioni di allevatori vallesani alle fiere valdostane divengono soggette ad autorizzazione, e ciò particolarmente nel quadro dei rapporti con le aree riformate. L’economia montana, come ben si sa, è estremamente sensibile ad ogni limitazione della libertà di movimento, e anche una “semplice” richiesta di autorizzazione (con in più eventuali dinieghi, rinvii, discriminazioni) può essere di grave ostacolo allo svolgimento dell’attività.

06. San Teodulo rappresentato con il diavolo sulla facciata della cappella di Crépin (Valtournenche). La pittura ottocentesca riprende i motivi della Controriforma.

Il contesto religioso controriformistico, com’era prevedibile, si esprime efficacemente anche nell’aneddotica da diffondere fra il popolo. Tipiche sono qui le leggende ben riportate dal Torra (1973), che raccontano di sfide fra santi e diavoli, o di colpe delle comunità e relativi castighi, temi forse non nuovi ma adottati in pieno dai canoni tridentini. Particolarmente significativa la storia del diavolo, ovviamente domiciliato presso le vicine comunità riformate, che si assoggetta al trasporto al colle di un calderone; l’evento sovrannaturale avviene in un contesto quotidiano, casuale, per cui il buon credente, incontrando un protestante, possa facilmente pensare di trovarsi a tu per tu con il demonio.

Ai Fornets, in mezzo a grandi blocchi di calcescisti oceanici “decorati” a pieghe, si ergono muri alti fino a un paio di metri con feritoie, terrapieni, camminamenti, una capanna con focolare, quasi tutti privi di copertura. A pieno regime, una dozzina di soldati poteva costituire la guarnigione. L’insieme è suggestivo, il panorama stupendo, il genepì abbondante. Non senza qualche difficoltà nella pietraia instabile, ridiscendiamo sul sentiero per il Colle e ritroviamo gli impianti di risalita.

Le bellezze della Terra e alcuni misteri

Alcuni chilometri di piste semi-carrozzabili (anelli, zig-zag, bretelle) sono a nostra disposizione per ispezionare l’immensa pietraia lasciata dal ritiro del ghiacciaio che scendeva dal Plateau Rosa. Tra la cappella Bontadini, il lago delle Cime Bianche ed il Goillet un ricchissimo campionario di rocce oceaniche (cioè, ricordiamo, generate sul fondo dell’antico oceano Tetide un centinaio di milioni di anni fa) si offre alle nostre ricerche. Scegliendo dapprima i risalti di roccia in posto, poco appariscenti per la verità, appena a nord-ovest del Lago delle Cime Bianche inventariamo eclogiti glaucofaniche, cioè rocce scure a onfacite (verde), granato (rosso) e glaucofane (blu scuro) che rappresentano ottimi indicatori di profondità: questa porzione di montagna è scesa ad almeno 60-70 km sotto terra prima di risalire qui da noi in superficie. A profondità minori questi minerali non si formano.

09. Ciottoli di metabasiti (antichi magmi solidificati sull’originario fondo oceanico) inglobati nei sedimenti marini e ricristallizzati.

Poco più a sud (ma anche ad ovest sotto alla vecchia stazione intermedia) scopriamo una variante originale di queste rocce oceaniche: quella che gli svizzeri (sempre loro!) hanno sciaguratamente battezzato Riffelberg-Garten, in modo da esser solo loro a saperla pronunciare. Consiste in diversi livelli di antichi sedimenti calcarei e calcareo-micacei con tanto granato a cristalli grossi fino a oltre mezzo centimetro di diametro e piuttosto ben formati, a volte quasi trasparenti. L’insieme di queste rocce si avviluppa in grossi noduli ripiegati. Altri affioramenti espongono fianco a fianco panciute lenti di anfibolo blu e di anfibolo verde, mentre ciottoli di anfibolo verde sparsi sul terreno mostrano cristalli aciculari lunghi fino a diversi centimetri. Ovviamente ogni dettaglio fornisce agli specialisti nuovi dati e pone nuovi interrogativi: come possono coesistere qui all’affioramento dei minerali che si trovano in equilibrio in diverse condizioni di pressione e temperatura (scisti blu-scisti verdi)? Che cosa ha spinto in superficie queste rocce dalle profondità ove si formavano i loro minerali eclogitici? Proprio su queste rocce fra Saint-Jacques ed il Breuil gli specialisti hanno cominciato a dare le prime risposte (e. g. Dal Piaz & Ernst, 1978).

10. Minerali del vecchio fondo oceanico ricristallizzati a grande profondità: pirosseno sodico (verde), rutilo (nero), carbonato di ferro (arancio), mica (argentea) e quarzo (bianco).

Tra ruderi di vecchie stazioni funiviarie e tralicci senza cavi razzoliamo ancora un po’ trovando tesori di pietre splendide. In particolare le anfiboliti a glaucofane ed epidoto, con le loro alternanze giallo-blu, ci danno la voglia di imparare l’arte del cabochon, la lucidatura a gemma. Alcune rare quarziti a manganese (alurgite, piemontite) spiccano brillanti color fuchsia. Enormi bidoni contorti e arrugginiti, teli catramati, variopinte taniche ci guidano verso le strisce bianche dell’unità Pancherot-Cime Bianche, con le sue rocce nate sulle più antiche lagune prima che l’oceano si formasse. Le strisce di candido calcare, accompagnate in modo discontinuo da quarziti più o meno micacee, dolomie grigie ed evaporiti vacuolari (carniole), si ripetono in alto sulla parete del Fuerggen, e sono sormontate dai calcescisti del Combin, antichi sedimenti del nostro antico oceano che abbiamo già incontrato ai Fornets.

Ricordarsi di tornare a Plan Maison in tempo per l’ultima corsa della funivia.

Bibliografia citata

Torra U. (1973) – La Valtornenche e le sue antichità. Tipografia Eporediese, 427 p.

Dal Piaz G. V., Ernst G. W. (1978) – Areal geology and petrology of eclogites and associated metabasites in the Piemonte ophiolite nappe, Breuil-St.Jacques area, Italian Western Alps. Tectonophysics 51, 99-126.

Dal Piaz G. V. (a cura di) (1990) – Le Alpi dal M. Bianco al Lago Maggiore. 2 voll, © S.G.I., BeMa Editrice. In particolare vedere vol. II itinerario I 11 pag. 119.