Journées Subduction Océanique en Vallée d’Aoste (Alpes Occidentales, Italie)

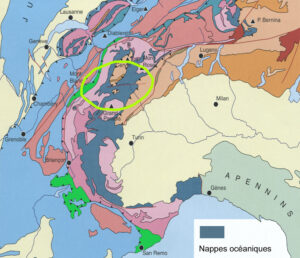

1. Emplacement des nappes d’origine océanique dans les Alpes Occidentales. En évidence le territoire dont il est question ici. D’après MARTHALER, 2002.

La plaque océanique subduite (la Téthys alpine) affleure en continu en Vallée d’Aoste. Elle peut être suivie de sa base mantellique serpentinisée jusqu’aux produits magmatiques de la croûte, plus ou moins intensément métamorphisés, et aux métasédiments. Nous y avons même le choix entre trois coupes différentes de la plaque océanique, donnant lieu à trois séries méta-ophiolitiques : la série Zermatt-Saas, éclogitique et souvent rééquilibrée ; la série Combin, en faciès schistes-bleus ou plus souvent schistes-verts ; la série Grivola-Urtier (Cogne, Valsavarenche), éclogitique avec assemblages tectoniques très mélangés. Les itinéraires qui suivent sont choisis dans le cadre des deux premières séries ophiolitiques en fonction de leur progression pédagogique. L’exposition est calibrée pour des enseignants en Sciences de la Terre avec des élèves déjà informés en général sur la tectonique des plaques et l’orogenèse alpine.

Géosite du Pont Romain : la serpentinite

Le parcours balisé du Géosite Ponte Romano – Tsailleun, doté d’une brochure touristique en français (« Du Pont Romain à l’Océan perdu ») disponible à l’Office du Tourisme de Saint-Vincent, encadre convenablement le site au sein de ce territoire alpin et de son histoire géologique.

Commune : Saint-Vincent (Vallée d’Aoste, Italie)

Accès : en provenant du centre (Office du Tourisme) prendre vers l’est la rue de Rome, passer le rond-point vers la rue du Pont Romain, puis devant la pompe d’essence tourner à gauche rue des Frères Marc-Grivaz, dépasser le village de Cillian et se garer en face du hameau de Chadel (terminus du car).

GPS : N 45°44.423 – E 07°39.678 (396.000,00 – 5.066.300,00)

Départ à pied : altitude 620 m, sentier à droite de la ruelle goudronnée pour Feilley (balise jaune).

Durée de la marche : 15 minutes, dénivelé 60 m.

3. Un point crucial du relief régional : la rivière fait un coude, abandonne le large sillon de faille et creuse un défilé dans les serpentinites en face du Géosite.

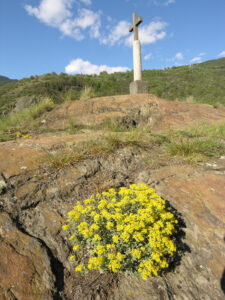

Le sentier s’élève d’abord parmi les châtaigniers et les chênes pubescents, pour grimper peu après au milieu des premiers rochers de serpentinite, colonisés par une végétation tout à fait remarquable : pulsatille des montagnes, œillet des rochers, silène armérie, mais surtout l’alysson argenté et la fougère Notholaena marantae, deux espèces très liées aux serpentinites. Plus loin nous croiserons aussi, parmi d’autres, le céraiste, la molène de Boerhaave et beaucoup de bleuets et de coquelicots, témoins d’anciens champs de céréales.

Face à la grande vallée le sentier se met à plat au Belvédère d’en haut, où l’on fera le premier arrêt.

Côté vallée nous jouissons d’un bon point de vue sur un paléo-éboulement bien préservé, avec une grande niche de décollement en creux et un grand bombement à son pied, formé par les éboulis, sectionnés par la rivière. En effet, il y a quelques milliers d’années, c’est-à-dire quelques temps après la dernière glaciation, cet éboulement a affecté un gros noyau de métabasites dans la même unité tectonique que celle où nous nous trouvons. Au fond de la vallée, vers l’amont, s’étalent les terrasses sableuses formant l’ancien fond du lac de barrage, qui s’allongeait sur une vingtaine de kilomètres.

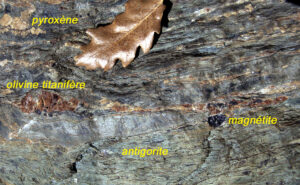

Côté montagne, le rocher affleure ici fraîchement sans patine d’altération. Il nous montre une roche verte dans l’ensemble, plutôt lisse au toucher, avec un litage principal et une fine schistosité de direction très variable. Dans la section naturelle plusieurs minéraux sont visibles sous forme de lentilles très déformées en régime ductile : il y en a des blancs montrant de petits cristaux à angle droit, des verts plus foncés et plus rugueux que la masse, et des gris très étirés constitués d’une pâte en fines lamelles plus ou moins brillantes. De petits noyaux parsemés dans la roche sont enfin bien évidents : les uns sont roux, les autres sont noirs, ces derniers pouvant aussi apparaître comme dissous dans la masse verte.

Sortons de notre poche un outil indispensable en pays ophiolitique : un aimant. Il colle fort aux petits noyaux noirs : c’est de la magnétite. De la magnétite parsemée dans une masse verte feuilletée et onctueuse au toucher comme du talc : le verdict tombe aussitôt, c’est de la serpentinite.

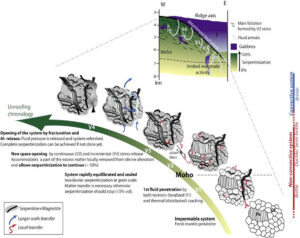

5. De la péridotite du manteau à la serpentinite du fond de l’océan : fissuration, hydratation, veines. D’après ANDREANI et al., 2007.

Révisons nos connaissances sur cette roche. La serpentinite océanique se forme à partir de la péridotite du manteau lithosphérique, par fracturation et hydratation à température modérée (< 200°C). La péridotite est constituée d’olivine et de pyroxènes avec un peu de plagioclase ou spinelle, un ensemble de minéraux contenant beaucoup de magnésium, et aussi du fer et du calcium. Le magnésium de l’olivine et du clinopyroxène se déplace dans le réseau à feuillets du minéral hydraté serpentine, qui accueille aussi quelques autres ions. Suivant le type d’accommodation des deux couches dont il est constitué, le phyllosilicate serpentine Mg6(OH)8Si4O10 peut se présenter sous trois formes minéralogiques principales : chrysotile, lizardite, antigorite. Le fer de la péridotite se mélange à la nouvelle roche sous forme d’aiguilles, veines ou nodules de magnétite Fe2+Fe3+2O4. Le calcium CaO peut se combiner avec les fluides de CO2 pour former de la calcite CaCO3.

Essayons maintenant d’approfondir un peu l’analyse de la roche qui affleure devant nous.

La masse verte est très compacte, sans fibres : il s’agit de la variété antigorite. Seule l’antigorite est stable aux hautes pressions. On nous dira que tout l’affleurement est constitué d’antigorite.

Les lentilles blanches tordues, faites de petits cristaux à la cassure orthogonale, sont constituées de clinopyroxènes à Ca et Mg, mais leur bords très nets et leur forme parfaitement adaptée à la schistosité font penser qu’ils se sont cristallisés beaucoup plus tard, dans la masse déjà serpentinisée, à la faveur de l’enfouissement alpin de la plaque océanique.

Enfin, les nodules roux sont des cristaux de titanclinohumite, un minéral riche en titane et proche de l’olivine, qui nécessite d’une pression très élevée pour se cristalliser. Notons aussi que le titane est presque absent des péridotites alors qu’il est concentré dans certains magmas : notre serpentinite a donc dû être « contaminée » par des gabbros et cela demande un certain réchauffement en profondeur.

7. Évidences de la remontée finale : filon de chlorite dans les serpentinites. Ici gravé en cupules, signes mystérieux difficiles à dater sans contexte archéologique.

Nous disposons encore d’un élément intéressant : les boudins gris très étirés. Ils sont constitués d’un minéral très tendre, sur lequel un peu plus loin des cupules et d’autres signes rupestres ont été gravés dans un passé mystérieux. Ce minéral est la chlorite, qui apparaît au sein de roches basiques et ultrabasiques lors de la décompression, c’est-à-dire de la remontée, en milieu hydraté. Il s’agit donc du dernier venu dans notre roche.

Donnons aussi un coup d’œil à la carte géologique structurale : nous sommes ici près de l’extrémité sud d’une énorme écaille de manteau serpentinisé, longue de quelque 60 km et large de 30, surmontée par endroits de métabasites et de métasédiments de haute mer : aucun doute donc qu’il s’agit d’une ancienne plaque océanique subduite.

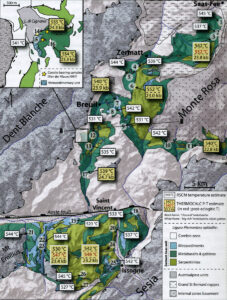

8. La grande écaille de manteau éclogitique affleure sans interruptions de Saas-Fee (Valais, Suisse) au nord à Champorcher (Parc du Mont Avic, Vallée d’Aoste) au sud. D’après ANGIBOUST et al., 2009.

En conclusion, cette roche nous renseigne sur un milieu océanique de formation, suivi d’un parcours alpin d’enfouissement profond et d’exhumation.

En poursuivant le chemin vers le sommet nous longerons sur la droite un petit mur en pierre sèche où abondent les blocs erratiques en granite provenant du Mont Blanc. Parmi eux, nous noterons quelques métagabbros à amphibole et surtout un bloc de glaucophanite riche en grenats, provenant vraisemblablement du proche Valtournenche. Ces blocs éclogitiques arrondis par le transport ne sont pas rares dans la grande vallée, puisqu’ils sont tenaces et résistants à l’érosion. Rappelons que l’éclogite, roche basique de haute pression-basse température, est le meilleur marqueur de la subduction.

Le sommet du Mont Tsailleun, 680 m, est un dos de serpentinite bien arrondi par l’ancien glacier et plutôt panoramique.

9. Autre spécialité botanique des serpentinites valdôtaines : l’alysson argenté, ici au sommet du Mont Tsailleun.

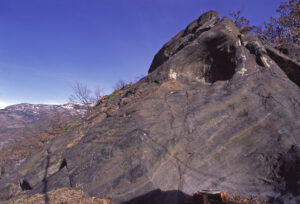

De retour au parking, il est possible de vérifier sur d’autres roches océaniques le trajet de subduction détecté sur la serpentinite. Pour cela, il suffit de traverser la route régionale et rentrer dans le village de Chadel. Au milieu des vieilles maisons en pierre sèche, se dresse un imposant rocher noir en forme de pyramide, avec une cavité d’érosion torrentielle vers le sommet (« marmite des géants »). À sa base, avec un bon éclairage, on peut reconnaître des grenats, petits mais bien formés, dans un fond vert de pyroxène sodique : c’est la définition même d’éclogite, la roche indicatrice de la subduction.

10. Le rocher noir de Chadel avec « marmite » d’érosion sous-glaciaire. Il s’agit d’une métabasite en faciès éclogite, avec omphacite et grenat.

Beaucoup d’observations sont possibles sur cet affleurement de croûte océanique, non seulement quant à sa composition basique, mais aussi quant aux rapports géométriques et tectoniques avec l’écaille de manteau serpentinisé en face. Noter pour cela le fin litage ondulé qui affecte les épidotes, minéraux de l’exhumation.

La croûte océanique profonde

Nous savons que la section verticale de toute plaque océanique comporte grosso modo trois niveaux :

1. à sa base un manteau lithosphérique serpentinisé ;

2. suivi vers le haut d’une croûte magmatique intrusive (gabbros) et effusive (basaltes) ;

3. le tout étant coiffé par des sédiments de haute mer.

11. Subduction et exhumation de la croûte océanique. La serpentine peut se comporter comme lubrifiant tectonique et éviter les séismes. D’après GUILLOT, 2009.

Nous venons d’observer une grande masse de manteau lithosphérique serpentinisé, reproduisant assez fidèlement le niveau 1 de la plaque océanique. Lors des arrêts suivants nous passerons aux autres niveaux, à commencer par l’ancienne croûte magmatique ; mais ne nous attendons plus cette fois à retrouver les niveaux océaniques tels quels. Déjà au sein des serpentinites nous avons remarqué un certain nombre de minéraux qualifiés d’ « alpins » car apparus bien plus tard dans des contextes qui n’étaient plus océaniques. Or, pour l’observation de la croûte océanique profonde (niveau 2) nous disposons d’une roche dont tous les minéraux ont été ultérieurement réélaborés à haute pression / basse température, des anciens assemblages magmatiques ne gardant que, parfois, la géométrie des cristaux. La composition chimique totale de notre roche, fluides à part, est à peu près la même qu’à l’origine, avec abondance de fer, de magnésium, de calcium, de titane, mais ces éléments sont distribués dans des minéraux différents, avec des réseaux cristallins moyennement plus denses. En fait, les minéraux des roches magmatiques de la croûte océanique sont beaucoup plus sensibles à l’environnement géodynamique (température, pression, présence de fluides) que ceux de la serpentinite. La nature nous pourvoit ainsi d’un excellent thermobaromètre pour suivre le chemin d’enfouissement de la roche après son cycle océanique et pendant son cycle alpin. Les minéraux métamorphiques issus des anciennes roches magmatiques ne demandent qu’à être identifiés, et ils ne se cachent pas.

12. Le bas Valtournenche et le site d’Hérin. ZS: unité océanique profonde de Zermatt-Saas. CO: unité océanique supérieure du Combin. DB et PL: nappes continentales issues de la plaque supérieure.

Commune : Antey-Saint-André (Vallée d’Aoste, Italie)

Accès : Autoroute A5 sortie Châtillon ; route régionale n° 46 direction Breuil-Cervinia ; dans le chef-lieu d’Antey prendre à droite direction La Magdeleine ; avant la fin de l’habitat prendre à gauche pour Hérin ; se garer après le troisième virage en épingle à gauche, GPS 391.058.00 / 5.073.900.00.

Altitude : 1265 m.

Situation de l’affleurement : en bord de route et quelques mètres plus haut.

Durée de l’arrêt : 1 h ou plus.

Période : la côte étant bien exposée au soleil, la neige fond assez vite, parfois même en hiver.

Note : route adaptée aux cars moyens, type 40 places ; sinon prévoir une petite demi-heure de marche au départ du chef-lieu d’Antey.

Le Valtournenche tout entier, de la cuvette du Breuil au pied du Cervin jusqu’à la grande vallée de la Doire, se creuse dans les unités océaniques subduites. L’unité inférieure de Zermatt-Saas, base de l’auge glaciaire, forme les flancs de la moyenne et basse vallée. Plus haut le sillon s’ouvre en replats de pâturage sur les terrains de l’unité océanique supérieure du Combin. Pour cet arrêt, nous demeurons à l’intérieur de l’unité océanique profonde de Zermatt-Saas.

Sur l’ensemble de la pente, la roche actuelle garde en partie la texture à gros cristaux de l’ancien gabbro océanique. Cette particularité sera pour nous une preuve supplémentaire de son origine magmatique, la preuve principale étant sa composition chimique ferromagnésienne. En général la roche montre des nodules d’amphibole verte séparés par des lits fins et ondulés de plagioclase blanc. L’ancien gabbro est donc partout plus ou moins déformé sous régime ductile. Mais par endroits, surtout sur une côte qui remonte le long du versant un peu de biais, la déformation atteint son maximum, et modifie la composition minéralogique : les lits magmatiques se resserrent en bandelettes vert clair de pyroxène sodique et bleu foncé d’amphiboles, le plagioclase disparaît, et la surface se hérisse de grenats roux et saillants.

Regardons de près cet ensemble de minéraux. Le pyroxène sodique (omphacite), vert clair brillant, est le principal repère pour la pression, c’est-à-dire pour la profondeur maximale atteinte : dans ce contexte, il n’apparaît qu’au-delà de 40-60 km. L’amphibole bleue est le principal témoin de la température : selon la profondeur, la température maximale qu’elle peut supporter va de 550 à 600°C. Les amphiboles sont riches en fer et/ou en magnésium, et ce sont des minéraux hydratés : deux qualités qui s’accommodent bien d’une plaque océanique. Le grenat permet de définir le champ de stabilité de l’ensemble. Voilà donc les éclogites, roches basiques dont le nom évoque un équilibre de haute pression / basse température, qui correspond à une grande profondeur avec un faible gradient géothermique, ce qui finalement veut dire subduction.

Dans l’ensemble de la roche, rares sont les assemblages minéraux qui témoignent d’un chemin métamorphique rétrograde : la remontée de la roche n’a pas laissé de traces très évidentes, si ce n’est la déstabilisation d’une partie de l’omphacite et l’altération de certains grenats.

La croûte océanique supérieure : les grands fonds océaniques face au Cervin.

16. Contact de l’unité triasique Pancherot-Cimebianche avec les schistes lustrés de l’unité océanique du Combin.

Avant d’arriver face au Cervin, cette époustouflante pyramide africaine de 4500 m entre Mont Rose et Grandes Murailles, un dénivelé modéré nous fait passer en revue toute la plaque océanique subduite.

Commune : Valtournenche (Vallée d’Aoste, Italie)

Accès : de l’autoroute A5 sortie Châtillon puis route régionale n° 46 en direction de Cervinia. Peu après le chef-lieu de Valtournenche à gauche portail télécabine Cime Bianche, grand parking. Si la télécabine est fermée continuer jusqu’au Lac Bleu (2000 m) et prendre le sentier n° 107 puis n° 21 (300 m et 1 h 30 en plus, bien suivre le parcours sur la carte ou sur GPS).

Départ à pied : altitude 2285 m, station supérieure de la télécabine.

Arrivée : belvédère du Cervin à la Motte de Plété Centrale 2870 m.

Durée : prévoir une journée pour un dénivelé de 600 m et les arrêts géologiques.

17. Contact de l’unité triasique Pancherot-Cimebianche avec les métabasites de l’unité océanique du Combin.

Période : sans neige au sol, en général entre juin et octobre.

Conseils particuliers : s’informer de l’heure de la dernière course de la télécabine.

À la sortie de la télécabine prendre le sentier n° 20 qui est en fait une piste en terre jusqu’à l’alpage du Grand Plan 2500 m. Peu après l’alpage la piste fait un virage à droite ; après ce virage le sentier quitte la piste sur la gauche et tout de suite il reçoit à gauche le sentier n° 21 avant de traverser le ruisseau Cleyva Groussa. La côte rocheuse sur la rive droite de ce ruisseau retiendra notre attention : sur quelques dizaines de mètres de dénivelé, surtout vers le bas, les amphibolites reprennent par endroits leurs anciens équilibres minéralogiques de haute pression-basse température avec omphacite et grenat. Nous sommes donc rassurés que nous sommes bien à l’intérieur de l’unité océanique éclogitique de Zermatt-Saas qui constitue le soubassement de la pile de nappes soit océaniques que continentales située au pied du Cervin.

18. Schistes lustrés et métabasites du Combin en lits alternés, impliqués dans un pli. Au fond le Mont Rose.

Suivons ensuite le sentier n° 21 qui traverse le petit vallon et entreprend la montée à mi-côte de la grande pente détritique en direction NW.

En contrebas d’un premier petit ressaut, nous rencontrons un affleurement incongru mais assez présent dans la vallée, celui des « quartzites micacés » ou “schistes quartzeux”. Ce sont des roches claires, grises ou beige, à l’allure de micaschistes ou parfois de gneiss, avec beaucoup de quartz. Ces roches n’ont rien d’océanique: elles se placent à la base d’une mince série de marge continentale ici insérée entre les deux unitées océaniques.

19. Niveaux fracturés des schistes lustrés vers le bord du replat de la Motte. Au second plan, sur la droite, un noyau noir de serpentinite. Au fond le Cervin.

En contrebas d’un deuxième ressaut plus marqué, autour de 2650 m d’altitude, nous rentrons en contact avec la partie la plus voyante de cette série continentale, cette bande blanche qui marque le paysage dès notre arrivée en télécabine. Elle est tellement mince que quelques éboulis sur son parcours suffisent par moments à la cacher. Avec ses coulées de blocs blancs, on dirait un feston accroché tout au long de la pente. Maintenant que nous la tenons, nous constatons qu’elle est formée de calcaires et de dolomies (« marbres dolomitiques ») mais la carte nous renseigne que, par endroits, sa base est constituée de quartzites tabulaires. Il s’agit en fait de la série triasique classique, bien connue dans les Alpes françaises sous les appellations de « piémontais » ou « pré-piémontais », amputée de quelques membres. Sa position tectonique, ici au nord de la Doire, est quand même inédite, pincée comme elle l’est au contact entre la nappe océanique éclogitique (dessous) et la nappe océanique schistes-verts (dessus). Du fait de sa très faible compétence, c’est-à-dire sa grande facilité à se déformer plastiquement sous pression, nous ne verrons jamais de minéraux métamorphiques dans cette unité, ni de fossiles non plus.

20. Au premier plan un détail de l’affleurement de serpentinites du Combin. Au fond les Cime Bianche et la Roisette.

Le sentier se faufile dans un milieu rocailleux, puis il enjambe une crevasse en légère descente et parvient au croisement avec le sentier n° 19 qui monte directement des alpages du bas. À ce point, qui correspond au dernier vallon avant le sommet plat de la Motte de Plété Ouest, on prend résolument à droite, hors du sentier, et on remonte le vallon. Cette unité océanique du Combin nous apparaît enfin en toute sa grandeur, avec ses schistes lustrés surmontant les métabasites (« prasinites ») sur les nombreuses coupes dues aux gradins d’effondrement. Les métabasites sont intensément tordues et repliées, puis aplaties ; les schistes lustrés les secondent en partie. La composition des métabasites comprend des amphiboles vertes (actinolite en général) et du plagioclase albitique. Epidote, chlorite, prehnite et quartz peuvent être présents.

21. Un « champignon » d’érosion avec une dalle de métabasite pour chapeau et un pied de schistes lustrés résiduels.

Au bout du vallon, le grand replat sillonné par les fentes d’effondrement simule une mer de schistes lustrés avec ses vagues, au fond de laquelle s’élève l’immense pyramide du Cervin. L’orientation de la foliation est presque horizontale et assez uniforme sur les épaisseurs considérables qu’on peut mesurer sur les fentes et les bords du plateau. De gros rognons vert clair brillant de métabasites affleurent dans la fente principale un peu plus haut, vers l’est. Par contre à l’ouest vers le bord du replat ce sont des rochers noirs qui attirent l’attention : il s’agit d’un ressaut de serpentinite comme on ne la voit jamais dans la nappe inférieure éclogitique. Aucun minéral de haute pression n’est visible. Dans la nappe du Combin la serpentinite est nettement minoritaire, voire sporadique ; elle ressemble beaucoup à celle qui affleure dans le massif du Chenaillet dans le Briançonnais, à métamorphisme très faible.

En marchant vers le bord nord du replat nous rencontrons des « champignons » formés d’une dalle verte de métabasite qui protège une colonne beige de schistes lustrés. Cette colonne représente un ancien niveau de schistes lustrés par ailleurs dissous ou émiettés tout autour et emportés par l’érosion.

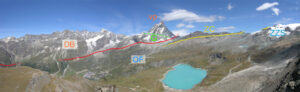

22. Panorama depuis l’extrémité nord du plateau sur la cuvette du Breuil et ses montagnes, du Mont Rose à droite aux Grandes Murailles à gauche en passant par le Cervin.

Au bord du plateau nous jouissons en plein du prestigieux panorama du Cervin et de toute la cuvette du Breuil. Pour en comprendre le charme géologique il faut d’abord imaginer le massif cristallin du Mont Rose, un peu caché sur la droite, avec ses roches continentales légères rebondissant en surface après la subduction. Sur son dos, ce massif remonte aussi les nappes océaniques sur lesquelles nous nous trouvons et que nous observons devant nous dans la cuvette. Ces nappes océaniques s’inclinent vers notre gauche (à l’ouest) en s’appuyant, on peut toujours l’imaginer, sur la pente de la coupole cristalline ici ensevelie. À son tour, la pyramide du Cervin coiffe ces nappes océaniques avec ses roches « africaines », en tout cas continentales, qui continuent le long de la Grande et de la Petite Muraille sur notre gauche (« nappe de la Dent Blanche » des auteurs suisses). Les nappes océaniques refont surface au sud-ouest, grâce au retrait vers l’ouest de la nappe continentale du Cervin.

23. OF : méta-ophiolites. ZZS : unité océanique éclogitique de Zermatt-Saas. ZC : unité océanique non-éclogitique du Combin. DB : nappe continentale du Cervin (Dent Blanche). G : gabbros du Cervin. vp : unité méta-sédimentaire de Valpelline.

Pour le retour, si on n’est pas un fin connaisseur des lieux, il vaut mieux reprendre le même chemin qu’à la montée.

Quelques solutions d’urgence en cas de météo incertaine ou neige au sol en altitude

Éclogites océaniques

25. Coussins de lave (effusions sur fond océanique) en faciès éclogitique sur le sentier qui monte à Chamois.

En plus du rocher noir de Chadel (Géosite du Pont Romain-Tsailleun à Saint-Vincent) où les minéraux ne sont pas spectaculaires, il est possible d’exploiter d’autres affleurement ou rochers éboulés à basse altitude.

- Les falaises de Saint-Clair à Pontey. Elles affleurent le long de la route régionale dite « de l’envers » entre le pont sur la Doire à côté de la gare de Châtillon et le hameau de Torin. Face au pont commence le sentier n° 1 pour Ussel ; une glaucophanite à grenat, à peine reconnaissable, se trouve tout de suite au premier ruisseau (GPS 392.615.00 / 5.066.347.00) et un peu plus haut avant le torrent de Pessey. D’autres rochers semblables sont plus ou moins bien visibles ou accessibles en bord de route vers le village de Torin (GPS 391.860.00 / 5.066.240.00) et juste en amont du village de Tsesanouva, sur le sentier qui mène à Hallien (GPS 390.040.00 / 5.065.520.00).

- Le rocher de Piaou à Émarèse. Il se trouve en contrebas de la route régionale n° 33, sur le sentier n° 8 vers Érèsaz, posé sur la première crête panoramique en provenant de la route. Il expose aussi bon nombre de pseudomorphoses de lawsonite, ce minéral précieux pour son domaine de stabilité très réduit qui permet des mesures thermo-barométriques précises.

- L’affleurement de Veulla à Chamois. GPS 392.390.00 / 5.076.780.00. Il se trouve à 1650 m d’altitude sur le chemin montant de Buisson et de Nuarsaz (Antey) à Chamois ; donc il faut quand même monter un dénivelé de 530 m à pied. Un bon parking pour car se trouve à proximité, au départ du téléphérique pour Chamois. L’affleurement de pyroxène sodique plus grenat est de bonne qualité ; avant et après on notera quelques autres éclogites avec glaucophane. Le même groupe de roches expose un joli ensemble de coussins de lave (pillow lava) en faciès éclogitique.

- L’affleurement de Comagne à Émarèse. GPS 400.208.00 / 5.066.850.00. Il se trouve à 2020 m un peu en contrebas (SW) de la jonction des deux sentiers qui montent à la Tête de Comagne, l’un au départ de Sommarèse, l’autre au départ du Col du Joux (400 m de dénivelé). Il s’agit d’un rocher de quelques dizaines de mètres entièrement constitué de glaucophane, çà et là en beaux cristaux centimétriques, avec grenats. Autres affleurements sur la crête vers le SW.

Métasédiments océaniques

- Le Mont Torrette à Saint-Pierre. De la route nationale S.S. 26 à Saint-Pierre prendre la route régionale pour Saint-Nicolas et aussitôt à droite pour le château, la mairie et la colline de Bréan vers Sarre. Au col se garer au parking, se diriger vers le sommet à droite par une piste en terre et continuer en descendant d’un vignoble à l’autre. Plusieurs sections dans les calcschistes affleurent tout le long de la pente donnant sur la grande vallée. Remarquer aussi les figures de cisaillement ductile.

- Saint Solutor à Issogne. Entre les villages de Fleuran et de Fava, se garer à la chapelle et prendre le sentier n° 4. Les falaises en calcschiste apparaissent déjà au premier virage, mais il y en a d’autres tout de suite après les maisons de Créton (joli panorama).

Ouvrages dont ont été tirés les cartes et les croquis géologiques (dans l’ordre des images)

Marthaler M. (2002) – Le Cervin est-il africain ? L.E.P. Lausanne 96 p.

Andreani M., Mével C., Boullier A.-M., Escartín J. (2007) – Dynamic control on serpentine crystallization in veins: Constraints on hydration processes in oceanic peridotites. Geochem. Geophys. Geosyst., 8, Q02012.

Angiboust S., Agard P., Jolivet L., Beyssac O. (2009) – The Zermatt-Saas ophiolite: the largest (60-km wide) and deepest (c. 70–80 km) continuous slice of oceanic lithosphere detached from a subduction zone? Terra Nova, 21: 171–180.

Guillot S., Hattori K.H., Agard P., Schwartz S., Vidal O. (2009) – Exhumation processes in oceanic and continental subduction context: a review. Subduction Zone Geodynamics 978-3.