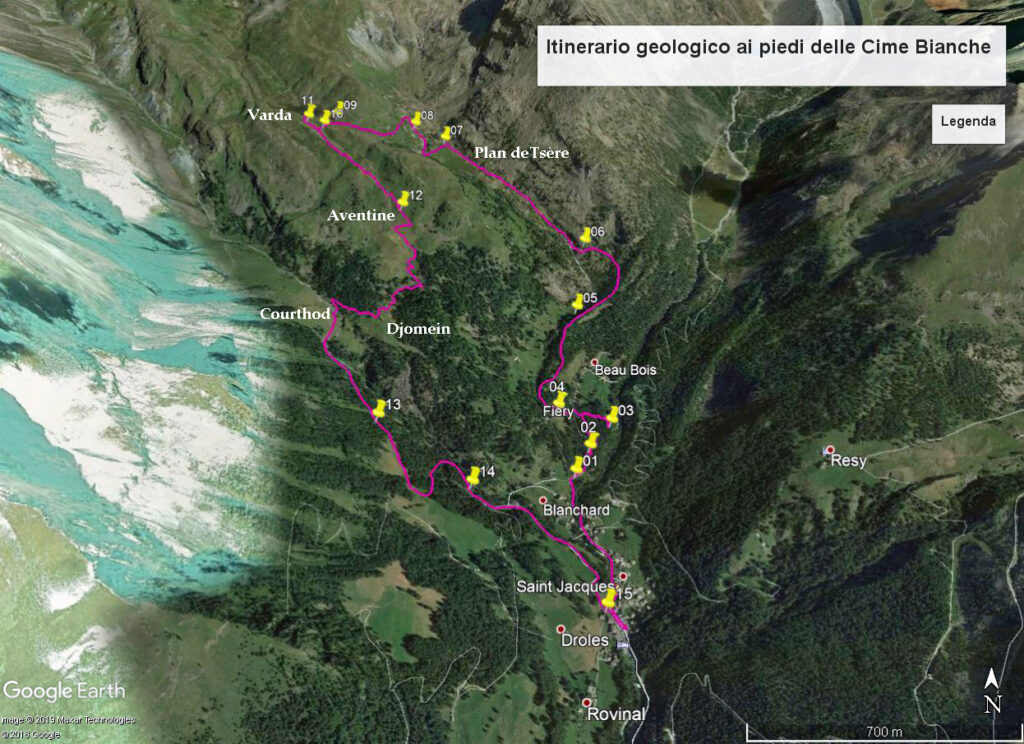

Facile e curioso anello geologico nel basso vallone delle Cime Bianche. Verrà anche attrezzato sul terreno con segnali leggibili dal cellulare.

Comune: Ayas (Valle d’Aosta).

Accesso: dall’autostrada A5 uscita Verrès – strada regionale 45 fino al termine a Saint-Jacques; accesso limitato con navette in certi periodi di alta stagione. Autobus di linea da Verrès a Saint-Jacques.

Partenza: piazzetta-parcheggio davanti alla chiesa di Saint-Jacques, altitudine 1690 m.

Punto più alto: Alpe Varda 2337 m.

Dislivello: 650 m.

Segnavia: 8, 8E, TMR, 6, 8E.

Risalita tutta la stradina asfaltata lungo il torrente, lo si attraversa infine e si sale un primo tratto lastricato di recente. Un ponticello ci fa riattraversare il Torrent de Tsère, poi la lastricatura riprende fino all’inizio del bosco.

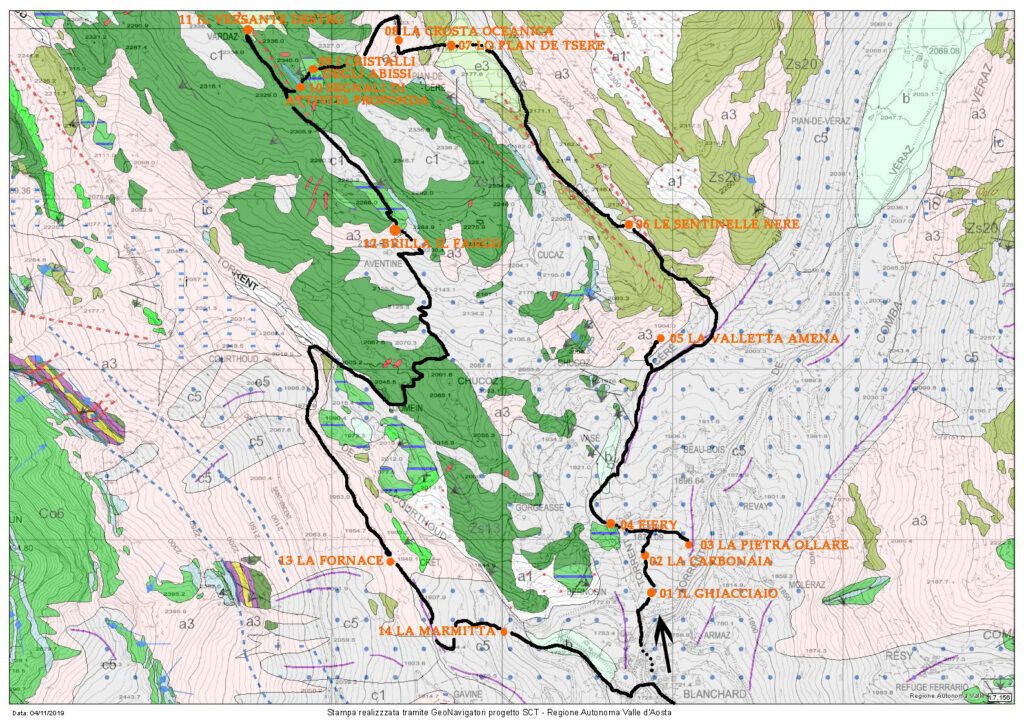

1.Il grande Ghiacciaio di Verra era qui.

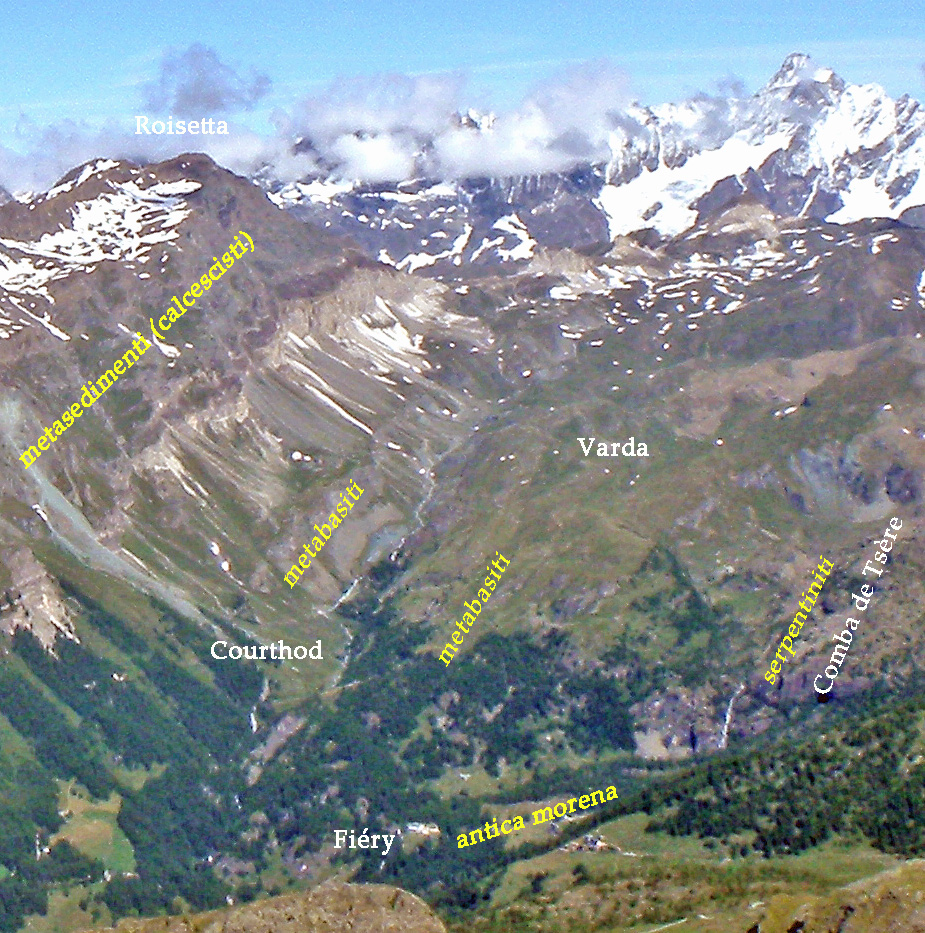

La larga mulattiera, ramificata in diverse brevi varianti, risale faticosamente il versante cercando la direzione migliore in un terreno a prevalenza di “scheletro”, cioè di blocchi rocciosi che qui sono di tutte le dimensioni, da vari metri a pochi centimetri, in totale mescolanza. I blocchi si presentano con spigoli leggermente smussati, e appartengono in prevalenza alla specie di roccia che affiora sulle pareti che sovrastano il Pian di Verra, la serpentinite: una roccia scura, bluastra e scivolosa sotto i piedi. Tanto basta per attribuire questo terreno alla morena lasciata dall’antico ghiacciaio di Verra, che scendeva lungo tutta la vallata.

Il bosco di larici è riuscito a crescere su questo magro terreno, e nessuno ha mai cercato di sloggiarlo per fare prati o campi (salvo in minuscoli terrazzamenti e in piccole aree con apporti alluvionali).

2. La carbonaia

Fra i prodotti del bosco uno dei più ricercati, soprattutto a partire dal XVII secolo, era il carbone di legna, usato prevalentemente nella metallurgia. Il bel cartello, posto in fondo alla carbonaia sulla sinistra del sentiero, illustra adeguatamente tale argomento.

3. La pietra ollare

Giunti ormai in vista del bivio per Fiéry, si esce a destra dal tracciato e procedendo in piano per cento metri fra ginepri e rododendri si giunge di fronte ad un gran roccione in bilico sul crinale che dà sul torrente. Non è chiaro come questo masso di serpentinite sia giunto fino lì; ma fra le varie cose curiose del luogo c’è una bella lastra di pietra ollare esposta sotto al masso sul lato a monte. Diverse incisioni figurano sulla lastra, di cui la più significativa sembra essere il bel limite catastale sulla destra. La produzione di manufatti (recipienti, stufe, suppellettili) in pietra ollare è ben attestata in Valle d’Aosta soprattutto a partire dal VI secolo d. C. In Val d’Ayas grandi accumuli di scarti di tornio in pietra ollare attestano una vivace produzione di recipienti (lavezzi), ma né le cave né i laboratori sono stati identificati con certezza.

Natura, utilizzo e ritrovamenti di pietra ollare in Valle d’Aosta sono descritti in altro articolo di questo stesso sito, con relativa bibliografia.

4. Fiéry, un profumo di belle époque

Come Cheneil in Valtournenche, l’alpe di Fiéry si attrezzava a fine secolo XIX per ricevere finalmente anche la borghesia italiana avida di esperienze alpine in quota. Il complesso turistico otto-novecentesco, integrato nel bel villaggetto, presenta ancora notevoli motivi d’interesse storico e antropologico, senza contare i richiami letterari al Gozzano. Noi qui segnaleremo solo il forno in fondo al piazzale (privato!) nel quale figurano alcuni blocchi di pietra ollare incorporati con funzione di bocca di alimentazione (fusti leggermente arcuati) e di camino (un bel disco forato). Tali elementi sono in tenera clorite verde con neri cristalli di cloritoide e qualche bel granato: richiamano dunque la tipologia delle macine da mulino medievali. Ed infatti, affacciandosi al muro verso il torrente, si individua una ruota a pale da mulino in metallo e, nel muro, le aperture per trasmettere il movimento. Il forno è quindi costruito sul mulino, il tutto funzionante verosimilmente nel secolo scorso.

5. Da Fiéry alla Valletta Amena

Poco oltre le case il sentiero incontra il torrente di Tsère che supera con un ponte in legno. Noi invece giriamo a destra prima del ponte, su un sentiero non segnalato che costeggia il torrente pianeggiante e poi risale una dorsalina rivelando incredibili opere di spietramento, terrazzamento e sostegno per la conquista di qualche metro quadrato di erba. E in effetti lo spietramento qui è opera titanica, in quanto la dorsalina non è altro che il cordone laterale destro depositato dall’antico ghiacciaio di Verra, praticamente una muraglia di sassi. Questa stessa muraglia costringe il torrente di Tsère a scorrere sospeso a lato del vallone, in un corridoio fra il versante e la morena, senza congiungersi con l’Evançon che giù a Saint-Jacques.

Ma il corridoio col torrente che scorre a mezza costa, alla nostra sinistra, si rivela molto accogliente: lungo il suo percorso si depositano detriti fini che occasionalmente si distendono in verdi spianatine più o meno umide. Sulla spianata erbosa più ampia, a monte del corridoio, spiccano alcuni grandi blocchi di pietra dalle regolari forme geometriche che fanno la gioia dei ragazzini in vena di bouldering. Ci si arriva prendendo la prima deviazione verso sinistra, e attraversando il torrente di Tsère su due tronchi affiancati.

Gustata a proprio piacimento la Valletta Amena, si ritorna sui propri passi tenendosi però a monte (a sinistra) sulla dorsalina sassosa fino a raggiungere il sentiero 8E (sempre a sinistra) per il Plan de Tsère.

6. Le sentinelle nere

Sul sentiero 8E che sale deciso verso la Comba di Tsère incontriamo finalmente quello che conta per un geologo strutturale: la roccia in posto (o roccia affiorante che dir si voglia). Essa appare in modo scenografico con una successione di alti diedri lisci di roccia nera, risultanti da fratture verticali che scandiscono la parete ad intervalli regolari. Il colore nero deriva in parte da patine di alterazione (ossido di manganese?), ma la roccia è comunque scura perché ricca in ferro, in particolare magnetite come si può constatare con una calamita. Si tratta di serpentinite (silicato idrato di magnesio più magnetite), roccia che abbiamo già trovato come deposito glaciale sulla mulattiera per Fiéry e come detrito di falda alla Valletta Amena. La serpentinite si forma sotto al fondo degli oceani a partire dalla roccia che sta ancora più giù, la peridotite di cui è fatto tutto il mantello terrestre (l’immensa sfera di roccia che sta sotto la crosta terrestre). Stiamo infatti iniziando una traversata dell’antica crosta oceanica che occupava al Giurassico (150 milioni di anni fa) lo spazio alpino e che troviamo ora magnificamente rappresentata nei valloni delle Cime Bianche.

7. Lo Plan de Tsère

A partire dal piccolo belvedere attrezzato, il ripido sentiero è stato vigorosamente sistemato lungo il torrente in mezzo al caos degli enormi blocchi caduti dai versanti. Particolarmente piacevole quindi verso quota 2150 l’allargamento del vallone e l’apparizione di spianate erbose, che a volte scoprono sottostanti basamenti rocciosi, abrasi dall’antico ghiacciaio. Si apre infine il Plan de Tsère, verde bacino in cui quietamente serpeggia il torrente.

Fin dall’inizio lo sguardo è attirato dalla poderosa sfilata di rocce a specchio che chiude il piano verso monte: lisce pareti nere, allineate, piane e molto inclinate, che s’infilano nell’erba. Anche qui, con una calamita, verifichiamo che si tratta di serpentiniti, ma in questo caso ci danno un’informazione in più. Quelle pareti sono lisce a seguito di una frattura con sprofondamento della massa rocciosa che vi era originariamente unita, uno scorrimento istantaneo e presumibilmente lungo quanto l’altezza delle pareti stesse. Così, dove prima vi era continuità della roccia si creò una depressione poi riempita di ciottoli e terra. Questa è l’origine del Plan de Tsère, ma la sua età è abbastanza incerta. Infatti la superficie a specchio sembra esposta agli agenti atmosferici solo da poco tempo (dopo la deglaciazione), ma il cedimento potrebbe essere avvenuto assai prima a debole profondità.

8. Risaliamo nella crosta oceanica

Il sentiero TMR percorre tutto il pianoro fino ad attraversare il torrente passando davanti agli specchi neri e prende a salire la dorsale che delimita il vallone di Tsère. A metà salita ci si trova a camminare su una fascia di rocce azzurrine completamente sbriciolate. Fatta qualche prova con la lente e la calamita, riconosciamo a stento le serpentiniti di Tsère: le poverine verso l’alto vengono laminate (“stropicciate”) dalle metabasiti che nella crosta oceanica stanno al livello immediatamente superiore. Non vediamo ancora affiorare le metabasiti, nascoste da un intermezzo detritico, ma ne possiamo già riconoscere alcune fra i massi sparsi nell’erba. A queste rocce la calamita non si attacca.

9. I cristalli degli abissi

I fondi oceanici sono, e sono sempre stati, molto attivi geologicamente: le placche vi si muovono veloci, i magmi si intrudono abbondanti nella crosta oceanica o eruttano sul fondo del mare. Dall’Alpe Varda in poi le nostre rocce riproducono nella loro globalità la composizione chimica di quei magmi oceanici: silicati di ferro e magnesio, con una parte di altri silicati più sensibili al calore (di calcio, sodio, alluminio). Ma c’è un problema: i minerali non sono più gli stessi. Tra il fondo oceanico (150 milioni di anni fa) e le montagne attuali i magmi sono passati per uno sprofondamento spettacolare (45 milioni di anni fa) della loro placca oceanica, che ha fatto collassare i minerali basaltici originari trasformandoli in minerali di alta pressione. Per il restringimento dello spazio fra i continenti, la placca oceanica è infatti passata in subduzione sotto alla placca continentale africana, trovandosi quindi a profondità (pressioni) insostenibili per i minerali magmatici originari. Tutto ciò che troviamo adesso in superficie reca le tracce di questo passaggio in profondità. Per questo le nostre rocce non si chiamano basalti o gabbri (rocce magmatiche) ma metabasiti (rocce metamorfiche).

Le metabasiti che troviamo in questo livello intermedio sono per lo più rugginose e poco leggibili. Solo in alcuni punti, ad esempio sul colmo della dorsalina erbosa di fronte all’Alpe Varda, lo spacco fresco lascia intravedere piccoli cristallini verdi (onfacite), rossi (granato) e bianchi (zoisite?) provenienti direttamente dalle viscere della Terra (si formano solo oltre 60 km di profondità).

10. Segnali di “vita” dal profondo

Un solco rettilineo, a pareti verticali, percorre il versante mettendo a nudo la roccia. Costantemente largo quasi una decina di metri, profondo un po’ meno, scende di sbieco lungo il Palon di Tsère, entra e poi esce dalla torbiera dell’Alpe Varda. Lo attraversiamo sul sentiero con una discesina e una piccola risalita prima di immetterci nel gran sentiero n. 6 dell’Aventine. Si tratta di uno strappo profondo del terreno, con frattura e dislocazione della massa rocciosa, che rivela la tensione cui è stato sottoposto il vallone delle Cime Bianche in seguito agli ultimi movimenti orogenetici. Si può dire infatti che l’intero vallone, nelle sue suddivisioni di Tsère, Aventine e Courtod, è frutto dello stiramento crostale dovuto al sollevamento del contiguo Monte Rosa. Osserviamo bene questi ed altri indizi di attività profonda: ci sembra utile per l’umanità capire cosa sta facendo il nostro Pianeta, e ciò lo vediamo sulle nostre montagne.

11. Il livello superiore dell’oceano dà spettacolo

Fatta una puntatina andata/ritorno ai ruderi dell’Alpe Varda, probabile magazzino al servizio dei mercanti walser migranti in Svizzera, ci rivolgiamo alla grande parete destra (ovest) del vallone, spettacolarmente tagliata a mezza costa dalla fascia chiara delle Cime Bianche.

In realtà la fascia bianca ha poco a che fare con il nostro antico oceano. Essa rappresenta le lagune che precedettero l’apertura dell’oceano, con le loro sabbie, i loro sali da evaporazione, le loro barriere coralline; il tutto sbriciolato e maciullato durante l’orogenesi alpina. Ma qui la fascia bianca separa, all’interno della crosta oceanica, il livello intermedio costituito da metabasiti, che sta sotto, dal livello superiore costituito da metasedimenti, affioranti in alto. Al di sopra della fascia bianca infatti troviamo una falda per lo più composta di calcescisti, rocce derivanti da sedimenti fangosi e calcarei di alto mare. Di calcescisti, con qualche incluso di metabasiti e ancor meno serpentiniti, sono fatti i Tournalin e la Roisetta che ci sovrastano.

12. Brillano gli antichi fanghi dell’oceano

Sulla costa sassosa che scende all’Alpe Ventina il sentiero si fa d’un tratto polveroso e luccicante, mentre alcune pietre sui lati mostrano cristallini scuri in rilievo come una grattugia. 150 milioni di anni fa uno spruzzo di fango oceanico (argilla, calcare) si è insinuato fra le colate di magma basaltico, poi è sprofondato in subduzione come tutto il resto della placca oceanica. Ne è uscito con mica ferrifera di alta pressione che brilla sul sentiero, e con granati a volte limpidi che occhieggiano sui sassi.

Giunti al piano, dove iniziano gli alberi, prendiamo a destra il sentiero 8E e scendiamo ad attraversare il torrente Courtot dopo aver toccato la centralina meteorologica e l’alpeggio Djomein.

13. Il forno da calce

Sulla riva destra del Courtot, il sentiero entra nel bosco e diventa pista carrozzabile ormai ben inerbita. La sponda su cui camminiamo è costituita da detrito in blocchi, in genere di piccola taglia, caduti dalla parete sovrastante e in particolare dalle parti più elevate: calcescisti e fascia bianca. Questa disponibilità di materiale calcareo, unitamente al legname del bosco, deve aver suggerito l’installazione di un forno da calce, ora degnamente illustrato da un gran cartello sul sentiero.

14. La marmitta dei giganti

Sempre seguendo il segnavia 8E ora ridivenuto sentiero, si scende fino alla quota 1800 m accanto ad enormi massi (metabasiti) crollati in una zona umida e scoscesa, quasi una forra. Sulla nostra destra, assai discreta, affiora una serpentinite fra erbe, muschi ed arbusti. La superficie rocciosa, liscia ed umida, è inclinata parallelamente al pendio con un’ampia canaletta a grondaia. In alto, la canaletta esce da una cavità cilindrica verticale larga circa 40 centimetri e profonda almeno mezzo metro sul lato dello sfioramento, e oltre un metro sul lato a monte. Poco detrito giace sul fondo, e la cosa è intrigante: come mai un buco fra l’erba non si riempie di terra?

Enigmatiche restano queste forme di erosione, che necessitano di energie relativamente elevate (non certo il sassolino che gira tranquillo sul fondo…) e tempi relativamente brevi di realizzazione. Viene naturale riferirne la genesi all’ambiente glaciale, supponendo pozzi sotto pressione nello spessore della massa di ghiaccio sovrastante. Ma i modelli ipotizzati finora non sembrano granché soddisfacenti…

15. Rientro

Il sentiero finisce nella strada che riporta alla piazza ed al parcheggio. Nei muri di alcune case di Saint-Jacques e nel piccolo sagrato della chiesa si ammirerà un campionario della specialità geologica del luogo: gli scarti di tornio in pietra ollare che in passato si trovavano abbondanti in riva al torrente. All’interno della chiesa, l’acquasantiera scolpita in pietra ollare offre immagini che hanno sicuramente un forte significato antropologico e una suggestione ancestrale.

Cronologia di alcuni avvenimenti geologici riguardanti il vallone delle Cime Bianche

| Periodo | Processo geologico | Testimonianze attuali nel vallone |

| ? – presente | Distensione crostale localizzata sul lato sud-ovest del Massiccio del Monte Rosa. Proseguimento del processo di esumazione. | Numerose faglie distensive di direzione NW-SE e alcune faglie di accomodamento dirette SW-NE. Presenza di faglie attive. |

| Da 35 milioni di anni fa – ? | Esumazione del Massiccio cristallino del Monte Rosa da profondità crostali di oltre 60 km. Strutturazione attuale della catena alpina. | Nella catena alpina, impilamento strutturale del massiccio cristallino (sotto) e delle diverse falde oceaniche (sopra). |

| Da 45 milioni di anni fa – ? | Esumazione delle falde oceaniche da profondità crostali di oltre 60 km. | Le rocce di origine oceanica ora in superficie contengono minerali che si formano esclusivamente a grandi profondità (eclogiti). Presenza anche di minerali retrocessi a minor pressione durante la risalita. |

| Da 60 a 45 milioni di anni fa | Chiusura dell’oceano alpino e sprofondamento (subduzione) della placca oceanica sotto quella africana. | Trasformazione mineralogica (metamorfismo) delle rocce oceaniche. |

| Da 150 a 60 milioni di anni fa | Apertura dell’oceano alpino fra Eurasia ed Africa. | Presenza di tutte le rocce di origine oceanica e testimonianze dei fenomeni associati (sedimentazione, idrotermalismo…). |

| Da 250 a 150 milioni di anni fa | Grandi lagune sul supercontinente Pangea. Inizio dei processi di abbassamento del suolo che porteranno all’apertura dell’oceano. | Affioramento della fascia bianca delle Cime Bianche, con quarziti (da sabbie), calcari e dolomie (da barriere coralline), carniole (da trasformazione delle dolomie), anidriti e gessi (da evaporazione). |

Glossario geologico Cime Bianche

ALLUVIONALE (deposito) – Sedimento originato dal rallentamento di un corso d’acqua, e composto di ciottoli, ghiaia e sabbia o limo. Forma sovente terrazzi o riempimenti di bacini.

ALTERAZIONE – Modificazione delle proprietà fisico-chimiche dei minerali, e quindi delle rocce, che in superficie avviene ad opera degli agenti atmosferici.

BASALTO – Roccia magmatica effusiva ricca in ferro e magnesio, molto frequente sui fondali oceanici. Deriva dalla fusione parziale del mantello terrestre; il fuso viene poi più o meno “contaminato” dalla roccia che attraversa nella risalita.

CALCESCISTO – Roccia metamorfica di origine sedimentaria formata in proporzioni variabili da carbonati, quarzo e miche più eventuali minerali indicativi dell’ambiente d’origine e del metamorfismo subito.

CROSTA TERRESTRE – Parte solida più superficiale del pianeta Terra. Può essere oceanica o continentale.

DEGLACIAZIONE – Periodo che sulle nostre Alpi risale a circa 15000-12000 anni fa durante il quale è avvenuto il ritiro delle grandi lingue glaciali che occupavano le valli.

DETRITO DI FALDA – Accumulo di frammenti litici e derivati fini ai piedi di una parete rocciosa.

EFFUSIVA (roccia) – Roccia che raggiunge la superficie allo stato fuso (lava).

EVAPORITE – Deposito e roccia ricchi in cloruri e solfati di potassio, sodio, magnesio, calcio. Nelle successioni evaporitiche possiamo trovare, dal basso, quarziti, calcari, dolomie, carniole, anidrite, gesso, salgemma. Formazione tipica del Triassico (-250, -200 Ma).

FAGLIA (ingl. fault) – Frattura nella roccia con movimento visibile dei due blocchi a contatto. È generata dagli sforzi cui è sottoposta la roccia in profondità. Il movimento può avvenire lungo un piano poco o molto inclinato; in quest’ultimo caso la superficie di distacco può presentarsi come un lastrone liscio (“specchio di faglia”) più o meno striato. Una faglia in movimento si dice faglia attiva.

GABBRO – Roccia magmatica intrusiva, chimicamente equivalente al basalto.

GRANATO – Gruppo di silicati a struttura densa e compatta. Cristallizza nel sistema cubico ed appare da noi in sferette rossastre più o meno brillanti e trasparenti. Stabile in una vasta gamma di pressioni e temperature, nelle nostre Alpi appare comunque più frequente in rocce di alto grado metamorfico.

INTRUSIVA (roccia) – Magma che solidifica all’interno di corpi rocciosi già consolidati.

LITOSFERA – Porzione superficiale rigida della Terra solida, comprendente la crosta più una piccola parte del mantello. Suddivisa in placche semoventi, può essere oceanica o continentale.

MAGMA (ingl. melt) – dal greco masso impasto. Liquido caldo corrispondente ad un miscuglio di silicati fusi, che si forma in condizioni particolari nel mantello e nella crosta terrestre. Contiene sistematicamente anche una fase gassosa (soprattutto vapore acqueo e anidride carbonica) e una fase solida consistente in cristalli e frammenti litici. Generalmente meno denso della roccia in cui si trova (almeno nel mantello), tende a risalire verso la superficie. Se la raggiunge erutta (lava) da condotti vulcanici o da fessure subacquee o subaeree, altrimenti cristallizza in camere magmatiche o filoni nella massa rocciosa. Nel primo caso produce colate o dicchi di rocce magmatiche effusive (basalti, rioliti…), nel secondo caso produce batoliti (o plutoni) di rocce magmatiche intrusive (gabbri, graniti…). La nascita di una roccia magmatica coincide con la sua solidificazione.

MAGNETITE – Ossido di ferro Fe3O4. Costituente essenziale della serpentinite.

MANTELLO (ingl. mantle) – Porzione sferica del globo terrestre sotto la crosta fino alla profondità di oltre 2900 km costituita essenzialmente da peridotite, roccia a silicati di ferro, magnesio, calcio.

METABASITE – Roccia metamorfica ricca in ferro e magnesio derivata da rocce eruttate o intruse nel fondo oceanico (basalti e gabbri).

METAMORFISMO (regionale)– Trasformazione mineralogica allo stato solido in rocce che si spostano verticalmente nello spessore della crosta. Consiste nella ricomposizione delle associazioni minerali nella roccia in rapporto alle diverse condizioni di pressione e temperatura. La velocità e l’efficacia del processo dipendono dalla temperatura e dalla maggiore o minore presenza di fluidi. In natura sono ricorrenti specifiche associazioni di minerali in equilibrio metamorfico fra loro alle varie profondità. Rocce o minerali relitti metamorfici permettono di ricostituire i movimenti verticali della massa rocciosa.

MICA – Gruppo di silicati ricchi in potassio che cristallizzano in foglietti lucenti. Si distinguono le miche nere ferromagnesiache (es. biotite) da quelle bianche alluminose (es. muscovite).

MINERALE – Specie chimica naturale che si presenta perlopiù come solido cristallino. Un minerale si definisce per i suoi caratteri chimici e cristallografici. La roccia è in genere un assemblaggio di minerali. In una roccia i minerali costituenti possono essere essenziali, accessori o occasionali.

OCEANICA (placca) – Porzione mobile di litosfera in cui avviene con maggiore intensità la dissipazione dell’energia termica prodotta all’interno del Pianeta. Ciò avviene tramite eruzioni su allineamenti di fessure e crateri che ne dilatano la superficie facendone divergere i due lati. Caratterizzata da una crosta sottile (in media 8 km) a composizione basaltica, viene via via ricoperta da sedimenti di mare aperto, finendo prima o poi in subduzione ai suoi margini. Ha vita geologicamente breve (max 170 Ma).

OCEANICO (fondo) – Piana abissale corrispondente alla superficie di una placca oceanica.

OROGENESI – Insieme dei processi che portano alla formazione di una catena montuosa al limite tra due placche convergenti.

PERIDOTITE – Roccia relativamente ricca in ferro e magnesio e povera in silice di cui è costituito l’intero mantello terrestre. Suoi minerali essenziali sono olivina e pirosseni, accessori spinello, granato e plagioclasio. Da essa derivano le serpentiniti per metamorfismo idrotermale, e i basalti per fusione parziale.

PIROSSENO – Gruppo di silicati presenti soprattutto nelle rocce di origine profonda (peridotiti, gabbri, basalti) o altamente metamorfiche (granuliti, eclogiti). Nelle Alpi Occidentali pirosseni sodici contraddistinguono le rocce subdotte (altissima pressione e bassa temperatura).

PLACCA (ingl. plate) – Elemento fondamentale in cui si suddivide la litosfera terrestre. Fluendo sul mantello sottostante, è dotata di movimento relativo. Può essere oceanica o continentale.

ROCCIA – Materiale costitutivo della crosta e del mantello terrestri, per lo più solido e coerente, formato dall’assemblaggio di un certo numero di minerali con una relativa omogeneità statistica. Le rocce si dividono in sedimentarie, magmatiche (intrusive o effusive) e metamorfiche (più la peridotite che non rientra nelle categorie). ROCCIA IN POSTO, ROCCIA AFFIORANTE: roccia non staccata dal substrato.

SERPENTINO – Silicato idrato di magnesio, reperibile nelle Alpi Occidentali in forma massiva (antigorite) o in forma fibrosa (crisotilo) nelle serpentiniti.

SERPENTINITE – Roccia ricca in ferro e magnesio e povera in silice derivata generalmente dal metamorfismo di basso grado (alterazione e idratazione) delle peridotiti in ambiente oceanico. È composta essenzialmente da serpentino e magnetite.

SILICATO – Minerale con struttura cristallina a tetraedri: un atomo di silicio al centro e 4 atomi di ossigeno ai vertici. Si hanno numerose famiglie di silicati, da quelli “scuri e pesanti” (olivina, granato…) a tetraedri isolati, fino a quelli “chiari e leggeri” (feldspati e quarzo) con tutti i vertici condivisi. Più i vertici O sono condivisi fra i tetraedri, e più bassa è la temperatura di cristallizzazione.

SUBDUZIONE – Consiste nella discesa di una placca, in genere oceanica, al di sotto di un’altra placca, e alla sua progressiva penetrazione nel mantello, ove viene lentamente assimilata. Implica un sostanziale raddoppio dello spessore crostale e quindi una attenuazione del calore proveniente dal basso. Si amplia così la possibilità di cristallizzare minerali ad alta pressione senza che la roccia fonda per il calore. Le rocce della Valle d’Ayas sono risalite in superficie senza completare la subduzione.

ZOISITE – Silicato della famiglia degli epidoti, ricco di calcio, che resiste alle alte pressioni. Forma cristalli prismatici e bacillari di colore chiaro.

sono felice di leggere articoli di questo tipo, sempre estremamente interessanti, anzi affascinanti

Esaustiva ed interessante descrizione geologica di un ambiente veramente speciale. Grazie

Grazie Francesco. I tuoi bellissimi articoli hanno il potere di far volare la mia mente indietro nello spazio-tempo e di poter toccare con mano l’evoluzione della terra.

Complimenti: sempre molto interessante.

GRAZIE !!! ho avuto l’impressione di essere lì con Voi. In attesa dei prossimi articoli Vi saluto tutti.