On appelle subduction le glissement plongeant d’une plaque dans le manteau, et donc sous une autre plaque. C’est l’issue normale des plaques océaniques, créées au niveau des dorsales chaudes et détruites au niveau des marges froides. La subduction océanique est bien représentée dans les Alpes, et une reconnaissance sur le terrain y est suggérée dans ce site. Moins courante est la subduction entre deux plaques continentales : dans ce cas, il leur est difficile de plonger à cause de leur faible densité par rapport au manteau. Sur notre planète, la subduction continentale, sous formes différentes, se développe quand même sur quelque 12.000 km. En prenant l’exemple des Alpes, la subduction continentale n’affecte que le bord de la plaque plongeante, mais aussi, si les hypothèses classiques sont exactes, le bord de la plaque supérieure. En profondeur l’ensemble de ce matériel continental se retrouve en déséquilibre ; la subduction se transforme aussitôt en collision suivie d’exhumation. Une exhumation assez rapide pour que la roche ramenée en surface garde souvent les assemblages insolites et révélateurs que nous allons détecter.

1. Arrêt de Quincinetto – lieu-dit Chiapetti (fig. 1)

Objet n° 1

Situation

Il s’agit d’un bloc de dimension métrique en bord de route et sur la rive de la Doire. Ce n’est donc pas un affleurement. Sur cet arrêt les objets suivants ne le seront pas non plus.

Néanmoins, sur ce rocher les angles sont vifs et les arêtes coupantes : le transport n’a pas été long, et il ne s’est pas effectué dans l’eau de la rivière. Par la morphologie et par l’affinité lithologique il a été établi que ces blocs se sont éboulés à partir de la paroi rocheuse ci-dessus.

Les minéraux

Ce que l’on voit du premier abord c’est le mica blanc omniprésent qui brille au soleil (fig. 2). Les feuillets de mica, assez grands et très serrés entre eux, s’ordonnent en bandes, lentilles, virgules, plis arrondis ou anguleux à toutes les échelles sur toute la surface, avec des orientations préférentielles. Nous savons déjà que le mica révèle et exalte les contraintes : la roche a été soumise à des tensions d’intensité et direction variables.

Le mica est un minéral riche en silice. Il contient toujours du potassium et de l’aluminium, ce qui en fait un minéral typique de la croûte continentale. Nous ne l’avons pas rencontré hier dans la plaque océanique profonde. Le mica est abondant dans certains métasédiments océaniques, il est vrai, donc nous n’avons pas encore l’assurance absolue de nous trouver dans une ancienne croûte continentale. Mais le protolithe le plus probable doit être cherché parmi les roches continentales : sédiments argileux, certains granites, schistes. En revanche, à l’œil nu rien ne nous renseigne sur l’intensité du métamorphisme, qui est de faible pression en général pour les micas mais peut monter à haute pression dans le cas des phengites, micas blancs ferrifères.

De petits filons de quartz, millimétriques à décimétriques, tordus et déformés, sillonnent le rocher. Ils contribuent à rendre siliceuse la masse rocheuse.

En se penchant un peu du côté de la rivière, d’autres minéraux apparaissent. Une grosse lentille sombre en haut, un rognon bleu foncé en bas à droite (fig. 3). Sur la surface fraîche de ce dernier, le minéral bleu foncé apparaît en fines aiguilles strictement adossées ou enchevêtrées, concentré en bandes centimétriques séparées par des niveaux de mica, de quartz ou d’un autre minéral vert. Une fois détecté, le minéral bleu se reconnait aussi en petits agrégats aciculaires parsemés parmi les feuillets de mica. Avec une loupe et un peu de chance, la section en losange et les clivages à 120° peuvent être reconnus : il s’agit bien d’une amphibole, donc d’un minéral ferromagnésien et hydroxylé (présence d’eau dans son environnement originaire). La couleur nous aide à préciser son identité : nous sommes en présence d’amphibole bleue ou glaucophane.

Le glaucophane se forme à des pressions (donc à des profondeurs) assez élevées mais surtout à des températures très modérées : il craint la chaleur. Le glaucophane nous fixe sur l’environnement thermodynamique de formation de la roche, et donc sur le scénario de cette étape de la formation des Alpes.

La liste des minéraux de ce rocher comprend aussi des cristaux verts mieux observables sur les objets suivants, des grenats, des épidotes et des carbonates dont la signification sera discutée plus loin.

Sur ce premier objet nous pouvons conclure que la masse rocheuse le comprenant appartenait probablement à une plaque continentale, et qu’elle se situait à proximité de sources mantelliques (elle était relativement riche en matériel ferromagnésien). Ensuite la masse rocheuse a été entraînée à une certaine profondeur dans un système à très faible gradient géothermique.

Objet n° 2

Situation

comme pour l’objet n° 1.

Minéraux

Toute la surface orientée au Sud expose surtout les glaucophanes et les grenats déjà vus (fig. 4), accompagnés d’un minéral vert qui ne montre pas volontiers son habit cristallin. Il montre quand-même des clivages à angle droit, faisant penser aux pyroxènes. Il s’agit en fait d’un pyroxène sodique qui remplace les plagioclases à grande profondeur. En effet, ces pyroxènes sont stables à très haute pression et en général ils se déséquilibrent à des profondeurs inférieures à 40 km.

La formule de ce pyroxène est fondamentalement celle simple de la jadéite, mais elle peut s’enrichir en ferromagnésiens donnant lieu à l’omphacite. Avec le grenat, l’omphacite constitue par définition l’éclogite basique ; avec le quartz, la jadéite constitue par définition l’éclogite acide. Nous discuterons sur ces objets éclogitiques basiques et acides dans les prochains arrêts.

Çà et là, des figures de déformation apparaissent sous forme de « boudins » et nodules (fig. 5) : ces figures sont soulignées par des fines lentilles claires d’épidote beige ou jaunâtre, minéral lié à la présence d’eau, qui baisse le niveau métamorphique, ou à la décompression pendant la remontée de la roche.

Du côté de la rivière (fig. 6), le rocher montre en section la série de bandes stratiformes tordues avec beaucoup de mica blanc que maintenant nous pouvons appeler phengite du fait de la pression subie (les analyses le confirment aussi). Des inclusions arrondies de pyroxène, en relief et aux contours très nets, sont aisément identifiables (fig. 7).

Le glaucophane est présent en bandelettes et il est aussi dispersé dans les lentilles micacées.

La conclusion maintenant est plus précise : une nappe continentale a bien rejoint les profondeurs de la subduction (présence d’omphacite) avant de remonter en surface.

Échantillonnage

Les rives de la Doire sont riches en échantillons intéressants, provenant de tout le bassin versant à partir du Mont-Blanc. En revanche, les échantillons concernant la subduction continentale ne proviennent que des parois qui nous dominent, et ils sont assez rares.

2. Arrêt d’Ivozio

Situation (fig. 8)

À la base de la paroi rocheuse parsemée de vignobles, une dalle de roche sombre, faiblement inclinée et joliment polie par les glaciers pléistocènes, soutient une vigne. Il s’agit de l’affleurement d’une roche en place mesurant une dizaine de mètres de long, en continuité avec la paroi rocheuse supérieure.

Minéraux

Pyroxène sodique, grenat et glaucophane (fig. 9) en beaux cristaux centimétriques constituent la masse de la roche. Le pyroxène sodique cristallise ici en baguettes vertes. Phengite et épidote sont quasiment absents.

L’ensemble de ces minéraux nous évoque un protolithe basaltique à la base de la croûte continentale. Nous avons ainsi atteint les niveaux profonds de la plaque continentale passée en subduction.

L’ensemble des éclogites continentales de la région a été daté sur les micas et les zircons à la limite Crétacé-Tertiaire (65 ± 5 Ma) (Rubatto et al., 1999), âge du pic métamorphique et donc de la subduction. L’exhumation a été datée entre 33 et 30 Ma (traces de fission, inclusions fluides, rhéologie du quartz) (Malusà et al., 2006) avec une vitesse moyenne de remontée de 0,2 cm/an qui a permis de garder intactes les paragenèses éclogitiques.

3. Arrêt de Lillianes – bord du Lys

Situation (fig. 10)

Plusieurs blocs dans le lit du torrent, polis et arrondis par le transport.

Pétrographie

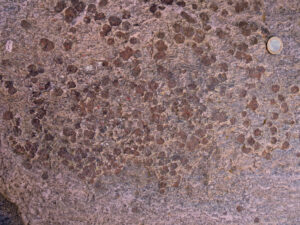

La texture de la roche pointillée de blanc attire notre attention : il s’agit incontestablement d’un ancien ensemble granitique (fig. 11), modérément déformé en litages (gneiss). La structure granulaire, régulière, est reconnaissable par les grains blancs de quartz, alors que les autres cristaux sombrent dans une alternance de rose (grenat) et de verdâtre (jadéite). Des bandes blanches (méta-aplites) se peuplent de beaux grenats centimétriques (fig. 12), alors que de très nombreuses inclusions basiques plus sombres (anciennes biotites/amphiboles) tachent ou sillonnent les blocs.

La réaction principale intervenue sur les anciens granites pour donner ces éclogites acides est : plagioclase sodique donne jadéite plus quartz. L’eau est absente de la réaction, indice ultérieur d’une subduction continentale.

Des pyroxénites sont repérables dans le lit du torrent.

4. Arrêt de Colombit

Situation (fig. 13)

En bord de route, front de taille d’une ancienne carrière de marbre.

Minéraux

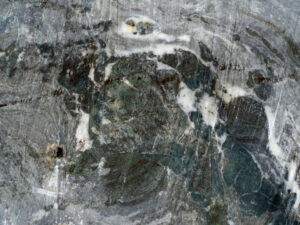

Le marbre ancien est blanc à grain fin. Du mica brille dans tous les blocs cassés au sol. Le front de taille montre des taches vertes très plissées et boudinées, qu’on peut mouiller pour mieux faire ressortir les couleurs (fig. 14). Les cristaux visibles sont des bâtonnets d’amphibole : il s’agit d’inclusions basiques. L’association d’un minéral d’origine sédimentaire superficielle comme le calcaire (ici recristallisé en marbre) avec une roche d’origine magmatique profonde comme le basalte (ici recristallisé en amphibolite) n’est pas un fait banal et il témoigne de conditions de départ de la plaque continentale assez inhabituelles.

En fait, en datant toutes les roches magmatiques de la marge africaine à la fin du Paléozoïque, certains évoquent pour notre secteur un amincissement crustal comme première manifestation des rifts destinés à fissurer la Pangée. La subduction serait intervenue plus tard sur notre nappe continentale « contaminée » par le manteau sous-jacent et tout proche.

Ce mélange, tout comme son équivalent l’ophicalcite océanique, est fort apprécié sur les marchés de pierre ornementale. Cet affleurement nous montre les modalités de la subduction au niveau des couches supérieures de la croûte continentale.

5. Arrêt de Fontainemore – Jardin des roches

Collection de roches issues de la subduction. Pique-nique.

6. Arrêt de Pontboset

Situation (fig. 15)

Affleurement de roche en place mise à découvert par le torrent Ayasse sur la marge extérieure de la nappe continentale. Observation à partir du pont en bois de Frontière, en aval du chef-lieu. L’affleurement est de meilleure qualité en commune de Hône au lieu-dit Le Tre Goye (fig. 16), mais le sentier de visite y est plus dangereux.

Pétrographie

Nous sommes au bord externe de la nappe continentale, proches de la nappe océanique qui affleure en amont dans la vallée. Quartz, épidote et minéraux du faciès schistes-verts apparaissent dans l’affleurement : ce sont des constituants habituels de la croûte continentale. Plus haut, en lieu inaccessible aux cars, ce matériel continental est encore en faciès éclogitique avec quartz + jadéite, exploité dans la carrière des Lauzes de Courtil.

En revanche, nous découvrons ici l’intensité de la déformation sur nos roches (fig. 17). Une succession régulière et continue de fines bandes claires s’allonge à l’infini en direction SW-NE. Le cisaillement ductile transpose sur de longues distances (plus de 4 km) ce secteur de la nappe continentale. Nous avons vu dans les arrêts précédents que la roche du secteur interne, bien que fortement rééquilibrée dans le faciès éclogitique, n’était pratiquement pas déformée. Qu’y a-t-il de nouveau ici par rapport au secteur interne de la nappe ?

Les deux nappes, continentale et océanique, se sont enfouies en subduction étant déjà collées l’une à l’autre. La nappe océanique, dans ce secteur représentée surtout par des sédiments de haute mer, était gorgée d’eau. Au cours de l’enfouissement, la pression croissante pouvait essorer la plaque océanique et tremper tout le secteur. L’eau baisse le degré métamorphique et rend fluide, voire très fluide la roche qui glisse le long des directions des contraintes. Dans ce secteur de l’arc alpin, la direction tectonique principale est toujours NE-SW, parallèle à l’axe de la chaîne. Voilà ce qui pourrait expliquer ces différences à l’intérieur de la même nappe continentale.

Conclusion

Au cours des cinq arrêts de la journée, nous avons pu observer la lithologie de différents niveaux d’une plaque continentale ayant subi d’abord une lamination tectonique (réduction en « nappe de socle ») et ensuite une subduction orogénique. La discussion à propos des affleurements et des blocs a concerné soit la structure de la roche, en particulier les figures de déformation, soit la minéralogie, en particulier l’enregistrement minéralogique des étapes marquantes du parcours thermobarométrique P-T-t au cours de la subduction alpine (fig. 18).

Le faciès éclogitique est l’assemblage minéral qui correspond à l’arrivée de la roche dans la zone de subduction, zone froide (moins de 550°C à 40 km) et profonde dans la croûte (jusqu’à 70 km dans ce secteur). Les divers arrêts ont concerné des points où cette roche éclogitique non seulement avait atteint la surface après son enfouissement, mais elle avait aussi préservé l’assemblage minéral acquis à la profondeur maximale.